在中国古代几千年的文明历程中,一代又一代的艺术家不断的创新,有力地推动了审美意识的变迁。这种变迁往往受到诸多因素的推动和影响,其中既有文明发展的共同特点,也有审美意识变迁的独特特征。在宏观的文明结构中,雅俗互动、南北融合、内外交流和艺际借鉴是中国古代审美意识变迁的主要动因。其中体现了中国古代文明开放宽容的恢宏气度,从而在积极借鉴和多元融合中不断演进,中国古代审美意识生生不息的生命力正在于此。

雅俗互动是推动审美意识变迁的基本动力之一。雅俗关系贯串于生活境界、宗教境界和审美境界之中。在审美趣味的发展历程中,俗是审美趣味发展的源泉,由雅化走向精深,由雅俗互动而创新。文学艺术包括题材的雅俗和体裁的雅俗等,并体现在趣味和艺术样式中。成功的作品其雅俗无关优劣,更无关成败,而是互补共存,共同体现出全社会的审美趣味,并且积极互动,共同推进了审美趣味的发展。

雅俗观念在中国有着一定的变化和差异,自古就有雅俗区别。最初曾以王室官方趣味为雅,民间趣味为俗。后来又常常以文人趣味为雅,以普通民众为俗,逐步演变为雅谓上层和精英趣味,俗谓底层和平民趣味。统治阶层历来推崇雅正。《释名》卷四“释言语第二”:“雅,雒也,为之难人将为之雒雒然惮之也。俗,欲也,俗人之所欲也。”[1]正因为“俗”真实地传达了基本欲望,故情歌较多。雅俗审美趣味的差异,关乎地域和社会阶层。在先秦就很注意区别,例如先王之乐与郑卫之音的区别。在统治阶层,历代都推崇宫廷雅调和中原雅乐,相对贬抑民间俗调和胡夷之曲。俗与雅的关系体现了地域性与普遍性的统一。汉语普通话与方言的关系,便类似于这种雅与俗的关系。

而文人知识分子因其在社会中的地位有一定的差异,其趣味在不同的历史时期,有时会摇摆于官方与民间之间。一般说来,文人知识分子因其教养和所受到的教育,会体现出雅致的趣味,能够飘逸脱俗,存雅去俗。战国时期的一些诸侯喜爱郑卫之音和新声,还受到了文人知识分子的批评。宋元院体画和文人画的差别,主要反映了宫廷之雅与文人之雅,宫廷趣味与文人趣味的差异。沈宗骞《芥舟学画编•山水》专辟“避俗”[2],反映出文人画家对雅的追求。元明社会变动之际,市民与文人士大夫之间的趣味相互交流、相互转化。这时的文人知识分子更多地生活在底层,而且其艺术创作必然会适应和迎合底层平民趣味。因此,官方的雅俗与文人知识分子所理解的雅俗关系是有所不同的,文人知识分子的雅俗观有时会超越宫廷与民间的界限,客观上推动了雅俗的融合与发展。

我们在与雅相对举讨论俗的时候,俗主要指通俗,是作为积极意义的俗,而排除作为贬义的俗,其中不包括鄙俗、平庸、粗鄙和低贱,不包括因袭和落入俗套,也不包括俗不可耐,附庸风雅,也不包括被视为流俗的阿谀奉承和格调卑下。通常所谓避俗、脱俗,乃是脱庸俗,但通俗依然是市井、世俗的体现。俗的东西常常接近日常生活,往往是民间的,大众的,率性而为,自然纯真,纵情任达,不矫揉做作。徐渭说:“语人要紧处,不可着一毫脂粉,越俗越家常。”[3]俗相对粗朴,但充满活力,灵活多样。俗也常常不拘成法,乃至可以惊世骇俗。俗的内容更侧重于感性,更易于感发情意,震撼心灵。冯梦龙《古今小说序》云:“虽日诵《孝经》、《论语》,其感人未必如是之捷而深也。噫!不通俗而能之乎?”[4]俗常常引发创造,时尚往往也是通俗的。俗对民间趣味的体现迅捷敏锐,民间装饰性就体现了通俗趣味的价值,故有所谓贴近世俗之说。

雅常常表现为质朴与精细,表现出正统、规范、清高。雅与俗的关系,通常表现为民间与官方的关系,以民间为俗,以官方为雅。历代统治阶层以儒家正统思想为雅正,要求符合儒家的礼乐思想,两汉有所谓教化之雅正,以造就超凡即圣的人格。这种观念贯穿在几千年的正统趣味观念中,在正统的意识形态中,一般常常以古为雅,以今为俗,故摹古尚古,崇雅斥俗。北宋的苏轼、明代的朱权,以及徐上瀛等人都曾强调崇雅黜俗。明代陆西星《南华真经副墨》之三《天地》曾说:“大雅之音非里巷之耳所乐欲闻。”[5]有学者说:“雅与俗相比,雅的文化含量较高。它博大精深,是贯穿古今的一种民族艺术精神。……雅文化‘形而上’的意味更浓,诗词书画‘可意会而不可言传’者被列为上品。”[6]有一定道理。在文人隐士那里,雅常常超凡脱俗,不同于世俗。在艺术创造中,雅中体现了艺术家的自觉加工。雅是守法的,更侧重于理性。俗多尚巧,雅多尚工。求雅对于特定艺术形式的规范、精致,提升境界非常重要。盛唐诗歌的雅正,体现了兴趣、气象与法度的有机统一。但雅多有因袭,受制于程式。对雅的理解,常常需要知识的储备,造成受众的小众化,以区别于流俗。雅的趣味既是群体的,又常常是个人的,是品味的象征。雅既是一种境界,也是一种风格。

雅俗之间和而不同,共同推进了审美趣味的发展,这主要体现在以下三个方面:

首先,俗为雅源。雅常常源于俗,统治阶层常常力图汲取通俗的成分,又力求脱俗,“变俗为雅”[7]。《诗经》中的《国风》便源于民歌,由收集、整理民歌而成经,由俗而雅,楚歌因屈原等文人发展成楚辞,也是由俗而雅。当俗精致为雅的时候,民间又不断出现新的为民众所喜闻乐见的艺术形式。文学的文体,就是不断从俗中产生的。先是民歌,再到唐宋间的情词,再到曲和杂剧,再到小说,说明在文体雅化后,会不断出现新的通俗文体,以满足民众欣赏通俗文学作品的需要。在一些艺术形式中,通俗元素同样可以构筑雅趣。园林就是一个显著的例子。园林趣味都是雅趣味,无论皇家园林,还是私家园林,都是雅趣味的体现,但其成分又常常包含着粗朴乡野的元素。

其次,雅俗有别,但并非截然对立,雅俗之间相互交流、相互渗透,在多元的审美趣味中互补共存。雅有雅趣,俗有俗趣。雅俗并存,是趣味多元并存的具体表现。即使实用艺术也有雅俗之分,雅俗有别,但并非截然对立。滕固在《古代乐教阐微》说:“雅乐有不可存之理,郑卫之音,有不可废之理。”[8]明清市民阶层的兴起,以俗为雅,也在超越雅俗的对立。即使实用艺术也有雅俗之分。王世贞《艺苑卮言》云:“《孔雀东南飞》质而不俚,乱而能整,叙事如画,叙情若诉,长篇之圣也。”[9]民歌《孔雀东南飞》“质而不俚”,故能雅。通俗小说中也是俗中有雅的。屠隆《章台柳玉合记叙》云:“传奇之妙,在雅俗并陈,意调双美,有声有色,有情有态。”称戏曲雅俗双美,优雅生动。在戏曲的发展历程中,昆山腔唱雅音的戏班为雅部,弋阳腔、梆子、秦腔、西皮、二簧等地方戏的种类,唱花杂、通俗曲调、戏班为花部,统称乱弹。京剧乃徽班进京时,以诸花部与昆山腔融合,推陈出新,技艺高超,由俗而雅,实现了宫廷戏和地方戏、雅与俗的统一。小说也是如此。章太炎《洪秀全演义》序说:“小说自有雅俗,非有俗无雅者。”[10]雅俗相互渗透,相互协调。从中也可见雅俗之异,在某种程度上是关乎心态的。

第三,雅俗共赏的趣味是人们追求的最高理想,虽然事实上不能完全实现,但这种理想的存在,对于审美趣味的发展起到了积极的推动作用。黄周星《制曲枝语》云:“制曲之诀无他,不过四字尽之,曰:‘雅俗共赏’而已。”[11]其中包含着俗对雅的渗透,雅对俗的吸纳。其俗中之优者,乃雅俗共赏。雅中有俗,俗中有雅。俗中之雅提升了俗的内涵,雅中之俗使雅臻于更高的境界。超越雅俗,说明雅俗在合流互动中推进了审美意识的发展。刘勰《文心雕龙•定势》提出“雅俗异势”[12],既体现了雅俗有别,又体现以雅为正的观点。同时,《文心雕龙•通变》中所谓“斟酌乎质文之间,而檃栝于质文之际。”[13]以雅俗共赏作为文艺创作的目标。朱自清说:“‘雅俗共赏’虽然是以雅化的标准为主,‘共赏’者却以俗人为主。固然,这在雅方得降低一些,在俗方也得提高一些,要‘俗不伤雅’才成;雅方看来太俗,以至于‘俗不可耐’的,是不能‘共赏’的。”[14]他虽然有正统的崇雅立场,但是也在倡导雅俗共赏,在求雅中沟通雅俗。为了强化艺术表现的效果,实现雅俗共赏的目标,艺术家常常力求化雅为俗,化雅入俗,雅俗交融。

中国南北地域的差异,使得南北方人的性格气质也有着明显的差异。自古以来,南方婉约轻柔,北方遒劲豪放,南方尚柔,北方尚健,形成了一个源远流长的传统。相比之下,南方人温润秀婉、格调清新,具阴柔之美;北方人刚健雄伟,具阳刚之气。南北地理环境的差异也导致了艺术趣味的差异,而社会生活环境的差异也是由自然环境差异所决定的。南北不仅是地理环境的差异,更是在此基础上形成的人文环境的差异。人文环境的差异,带来南北人不同气质的差异,进而有南北趣味的差异。《中庸》云:“宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之;祍金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。”[15]南北地理环境的差异决定着审美意识的差异,由此影响到南北文学艺术的差异,其中南北风格的差异一直非常明显。

但中国关于南北地域与文化差异的阐述,则古已有之。《晏子春秋》云:“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。”[17]虽然是借以说明齐楚间民风中偷盗的差异,但也反映出南北水土差异对人们心理的影响。《颜氏家训・ 音辞篇》:“南方水土柔和,其音清举而切诣,失在浮浅,其辞多鄙俗。北方山川深厚,其音沉浊而鈋钝,得其质直,其辞多古语。”[18]从语言的音、辞两个方面阐释南北差异。隋代陆法言《切韵序》也从音调的角度谈南北差异:“吴楚则时伤轻贱,燕赵则多伤重浊。秦陇则去声为入,梁益则平声似去。”[19]南北差异带来了南北音调的轻重之别和清浊之异。唐代杜佑《通典》说:“贞观之初,合考隋氏所传南北之乐,梁陈尽吴楚之声,周齐皆胡虏之音。乃命太常卿祖孝孙正宫调,起居郎吕才习音韵,协律郎张文收考律吕,平其散滥,为之折衷。”[20]主要阐述了南北音乐声律的差异。北宋郭熙在《林泉高致》中说:“近世画手,生吴越者写东南之耸瘦;居咸秦者,貌关陇之壮阔;学范宽者,乏营丘之秀媚;师王维者,缺关仝之风骨。”[21]阐述了南北画家风格的差异。

明代戏曲也有明显的南北差异,明代学者对此多有阐述。徐渭《南词叙录》云:“听北曲使人神气鹰扬,毛发洒淅,足以作人勇往之志,信北人之善于鼓怒也,所谓‘其声噍杀以立怨’是已;南曲则纡徐绵渺,流丽婉转,使人飘飘然丧其所守而不自觉,信南方之柔媚也,所谓‘亡国之音哀以思’是已。”[22]南曲多飘逸轻柔,北曲多雄壮厚重。王世贞阐述得更为具体:“凡曲,北字多而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。北力在弦,南力在板。北宜和歌,南宜独奏。北气易粗,南气易弱。”[23]王世贞《曲藻序》:“大抵北主劲切雄丽,南主清峭柔远,虽本才情,务谐俚俗。”[24]王骥德《曲律》:“南北二调,天若限之,北之沉雄,南之柔婉,可画地而知也。北人工篇章,南人工句字。工篇章,故以气骨胜;工句字,故以色泽胜。”[25]凡此,都是具体辨析南北风格差异的。

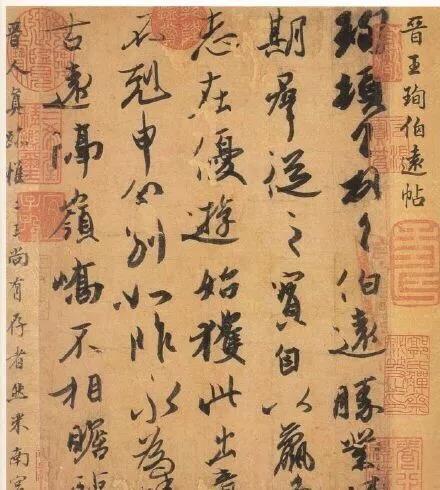

南北审美趣味和审美意识的差异,广泛地存在于历代文学艺术的遗存中。北方岩画以敲凿法为主,南方以涂赭法为主,这种南北工艺的差异,决定了表达方式和效果。魏晋南北朝时期,南朝民歌清新瑰丽、含蓄委婉,潇洒飘逸,多重抒情;北朝民歌慷慨激昂、粗犷豪迈,气势恢宏,多重叙事。在书法方面,北方重碑,南方重帖;北方重壮美,南方重优美。北魏时期的野俗飞天造型,到盛唐时代已被中原艺术同化,演变成飘逸的乐伎形象。书法如刘熙载《艺概》云:“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨也。”[26]以内在的骨、韵范畴讨论了南北风格的差异。

而在审美意识发展变迁的过程中,南北趣味是不断交融的。南北趣味相互之间,不断交流、渗透和融合,在各自主流中也融进了对方的一些特点。这种折衷融合推动了发展,但并没有泯灭南北土壤所生成的个性。晋宋之际,大量的南人流亡到北魏,客观上促成了南北的融合。南北朝时期的四分五裂,给艺术的多元发展提供了自由的空间,为隋代的整合发展提供了基础和养分,这种分合无疑推动了审美意识的发展。初唐时期的文学,则既消化吸收了南朝诗歌藻饰的声调、咏物写景的手法,又继承了北方诗歌慷慨悲凉的阳刚气质,音律抑扬顿挫且骨气端翔。这种交融本身追求去短合长,确实在一定程度上取长补短了,但若以此认为可以消弭南北差异未免太理想化了。不断的交融固然有助于发展,但南北差异在发展中依然长期存在着。北方的胡夷之曲与南方的里巷之曲得到了融合。清末的京剧是融合了南北的唱腔整合而成,如“皮黄腔”,“西皮”源于西北,“二黄”则源于南方。

隋唐时代,统治阶层都力图兼取南北之长,推动艺术的发展和进步。唐代魏征等撰的《隋书•文学传序》云:“然彼此好尚,互有异同:江左宫商发越,贵于情绮;河朔词义贞刚,重乎气质。气质则理胜其词,清绮则文过其意。理深者便于时用,文华者宜于咏歌。此其南北词人得失之大较也。若能掇彼清音,简兹累句,各去所短,合其两长,则文质斌斌,尽善尽美矣。”[27]隋代南北统一之后,兼有南北之长。隋文帝通过对南北的兼收并蓄推动了音乐的融合发展。事实上,南北交融的方式和形态,比倡导者的规划要复杂得多。李开先《乔龙溪词序》云:“北之音调舒放雄雅,南则凄婉优柔,均出于风土之自然,不可强而齐也。故云北人不歌,南人不曲,其实歌曲一也,特有舒放雄雅、凄婉优柔之分耳。”[28]这些主张都在追求南北合一,互相取长补短,客观上推进了南北审美意识的融合和发展。

幅员辽阔的南北地域的自然差异,以及随之带来的人文背景及其积累的差异,包括审美趣味和审美风格的差异,为南北的融合提供了便利,尽管这种融合本身不可能消弭南北审美趣味和风格的差异,而且我们不仅不需要消弭这种差异,还应该保持和推进南北各自趣味的发展,尊重和适应审美趣味和风格生成和保持的实际,这不仅是审美趣味和风格丰富性和多元性的需要,同时也是其融合和深化发展的需要,我们应该看到这种融合本身对于审美趣味的多元和发展起着重要的推进作用。

所谓内外交流,既包括传统中原审美趣味与周边其他民族审美趣味的交流、融合,也包括在更广阔的空间里中外审美趣味的交流、融合,这种交流和融合有力地推动了审美意识的发展。中国古代审美意识发展的历程,正是中原对周边民族,乃至域外审美意识学习、借鉴和吸收、消化的历程,从而使审美意识不断地充满生机和活力。

作为中华民族象征的龙的形成,本身就是多部族融合的象征和产物。战国以降的日本、朝鲜和越南等国在铜鼓等器物的造型和纹饰也都受到中国的影响,相信他们的审美趣味也多少被代入中国,两者的影响是互动的,尽管会有强弱的差异。在音乐方面,唐代所谓“斟酌南北,考以古音,作为大唐雅乐。”[29]其指导思想乃是力图融合各地的俗乐、胡乐,乃至域外音乐,诸如西凉乐、天竺乐、高丽乐、龟兹乐等,都对中原音乐产生了相当的影响,与中原音乐融为一体。而在绘画方面,来自于阗的尉迟乙僧便影响了唐代画的技巧和画风。宁夏固原县西郊乡雷祖庙村的漆棺画既有中国传统的道教中的人物和飞禽走兽等形象,其服饰兼有汉族和鲜卑族的风俗特点,是多民族文化交汇的产物。

如果说秦兵马俑和霍去病墓那种气势恢宏的雕塑艺术,基本上是中国本土艺术的话,南北朝时期的敦煌、麦积山、云冈和龙门等地的佛像艺术,则明显受到了由西而来的印度犍陀罗、秣菟罗和笈多艺术等方面的影响。犍陀罗艺术本身作为印度佛教与希腊化艺术交融的产物,不仅直接影响了中国的佛教造像,而且间接地带来了古埃及和古希腊雕塑的影响。这种借鉴和融合,无疑影响到其中的审美趣味。其他如翼马、狮子造型与纹样,也受到了来自西域的影响。

六朝时期,中国古代诗歌在语音上受印度佛教梵呗的影响,讲究声律,并使之上升到自觉意识,从而有力地推动了近体诗的成熟,使中国的诗歌在盛唐发展到了顶峰。北魏时期的佛像服饰衣纹薄透贴体,面态祥和中国画中的“曹衣出水”(原籍西域曹国的曹仲达在北齐时期将人物衣服褶纹的画法传入中原)等,都明显受到了笈多艺术技巧和表现的启发与影响,而后来又在借鉴的基础上形成中国特色。常任侠在谈及中国画受到域外影响的时候说:“就北魏时代作品看,线条粗犷而颜色强烈,接近新疆克孜尔各洞窟。但是时代愈后,愈加中国风格化。”[30]这同时也体现在其他艺术领域中,如西域的胡戎乐对北魏文学的影响。北魏皇帝在鲜卑人中推广汉服,对原先自己民族的服饰进行改良,使游牧服饰适应农耕社会的生活,而汉服本身也吸收了鲜卑等服饰称身合体的特点,这固然是出于统治的需要,客观上也推动了服饰的改良。“五胡乱华”客观上带来了中原汉族与北方胡人审美趣味的融合。

中国与西域的丝绸之路,不仅是商贸的交流,更带来了艺术品的交流,从而促成了审美趣味的相互影响和相互借鉴。这些外来艺术元素,经由模仿和借鉴,融汇到中国传统艺术精神的整体中,被消化和吸收。外来佛像摹本,正是由变与通而得以中国化的。这种交流、借鉴和融合,正是中国艺术和审美趣味在其发展历程中不断得以关注新的生机的重要方式。

中国古代审美意识的发展,在对外来文化的借鉴和汲取方面,改造和化用外来艺术,体现了包容和“化”的特征,最终融会贯通,化为己有,融入到审美意识的整体中,从而形成自己相对稳定、又不断发展的独特风格特征。对于审美意识的发展,我们既不能持虚无、自卑的态度,也不能持狭隘的民族主义立场,而应当重视借鉴、交流和融合。这种借鉴、交流和融合本身,正是中国审美意识发展的重要特征,也是中国审美意识发展的重要动力。

中国古代审美意识史在中原长期积累发展的基础上,借鉴和吸纳周边南蛮、北狄、东夷、西戎等各部族的审美趣味,从而丰富增强了已有审美意识的特征,并且不断接受来自西域的外来审美趣味的影响,尤其直接、间接地吸纳了古印度乃至古埃及和古希腊艺术中的趣味和技巧。中国古代审美意识的一个重要特征,便是以开放的心态博采众长,兼容并包,从来不拒绝周边部族和外来审美趣味的影响,从而融会贯通、推陈出新,不断地将审美意识推进到崭新的境界。这是中国文明包括审美意识拥有持久生命力的重要保障。

在长期的发展历程中,不同艺术门类是相互影响的。不同门类的艺术在生命精神上是相通的。宗白华说: “中国各门传统艺术不但都有自己独特的体系,而且各门传统艺术之间,往往相互影响,甚至相互包含。”[31]宗白华还说:“一切艺术都是趋向音乐的状态,建筑的意匠。”当然,不同艺术门类因其物态形式的差异,产生了表达内容、构思方式和传达效果的差异。这种差异不但使得各门类艺术有自己的特色,从而使审美意识呈现出丰富性,而且也在差异性之中互相促进。不同艺术之间相互借鉴、相互融合,触类旁通,推动了审美趣味的变迁,也推动了艺术形式的发展。

中国古代的画与诗,尤其山水画与山水诗,在审美趣味与境界上是相通的。中国古代书画同源中也包括文字,兼及文字之诗。作为中国文学最基本元素的文字,与绘画有着天然的联系。在诗与画之间,无论是因诗作画的诗意画,还是由画题诗的题画诗,以诗与画相互补充、相互启发,客观上推动了画与诗各自体验的深化与发展,体现了诗画融合的特点。因此,中国古人尤其重视诗与画的结合。朱景玄《唐朝名画录》载唐玄宗赞扬郑虔“诗书画三绝”[32],统一于画面,相辅相成,相得益彰。在中国古代绘画中,诗歌与书法常常作为绘画的配饰。苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》云:“诗画本一律,天工与清新。”[33]强调诗画在风格上的一致性。在《书摩诘蓝田烟雨图》中,苏轼还说过:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”[34]强调诗画之间的相互包含。北宋张舜民《跋百之诗话》云:“诗是无形画,画是有形诗。”[35]说明诗与画的异同,早于西方所提出类似观点的莱辛700年。《林泉高致》载郭思记郭熙:“先子尝所诵道古人清篇秀句,有发于思,而可画者。”[36]说明诗画之间是互补的。《宣和画谱》卷七称李公麟“盖深得杜甫作诗体制而移于画。” [37]表明诗情画意可相互表达。宋明等时代一直有以诗命题作画等方面的传统。钱钟书说:“诗和画既然同是艺术,应该有共同性,而它们并非同一门艺术,又应该各具特殊性。它们的性能和领域的异同,是美学上重要理论问题。”[38]诗与画两者的借鉴与交流对于审美意识变迁的价值和意义尤其值得我们重视。

山水画山水诗和园林艺术都是共同发源、相辅相成的,在审美趣味方面是共同的。古代的造园家把自己的诗情画意、审美理想寄寓于一方园林之中,使园林成为诗画艺术的载体。园林中的匾额楹联画龙点睛,与园林景观相得益彰。而宋元以后,随着山水画的繁荣发展,园林艺术的成熟,园林对于山水画的模仿和借鉴尤为明显。明代计成的《园冶》多次强调造园对于画的借鉴。他提出选地要“桃李成蹊,楼台入画”[39],叠山理水要模仿画,要“深意画图”[40]。壁山叠峭“藉以粉壁为纸,以石为绘也。理者相石皴纹,仿古人笔意”[41],因纹构思,因势利导,模仿古人的笔意效果。借景要达到图画的效果,要“顿开尘外想,拟入画中行”,境仿瀛壶,天然入画”[42]。故明清时期多以画家的风格、笔法和意境来评价园林。如张岱《鲁云谷传》云:“窗下短墙,列盆池小景,木石点缀,笔笔皆云林、大痴。”[43]这里主要描述的是家居景致,未必可以称得上是园林,说其有倪瓒(云林)、黄公望(大痴道人)的笔法特点。而造园创意也常常受到山水画家笔法的影响。

不但山水诗、山水画和古代园林之间相互影响,音乐、舞蹈与诗歌也是相互促进、相互影响的,并且对书画也产生了一定的影响。在人类早期的精神生活中,诗歌舞是一体的,后来虽然相对独立,但依然相互影响、相互促进。尤其是在抒情性和动情性方面,诗歌舞之间是相通而相应的,从对生命的自发体认到自觉体验。公孙大娘舞剑《新唐书》卷二百二《张旭传》称张旭:“观倡公孙舞剑,得其神。”[44]唐代段安节《乐府杂录》载:“开元中有公孙大娘善舞剑器,僧怀素见之,草书遂长,盖准其顿挫之势也。”[45]由公孙大娘的剑舞,使张旭和怀素的草书得其神,得其势。可说明两大书法家得公孙大娘舞蹈的启发,笔力大长。清代不少画家如扬州八怪,常常喜爱音乐的表演,从中获得灵感和启发。其中有的是题材的启发,如黄慎的《麻姑献寿图》,受到杂剧和京剧的影响。在曲折性方面,园林的布局与戏曲的结构也是相通的。

同样,中国古代不同工艺之间也会相互影响,邻近的艺术之间会相互借鉴。陶器在造型装饰方面积累了丰富的经验,青铜器出现时先向陶器等器物借鉴了大量的造型和纹饰特征。由于统治阶层的重视,青铜器得到了空前的发展,其设计和铸造积聚了大量优秀而具天赋的艺术家,在造型和纹饰等方面做出了新的探索和创造,形成了独特的风格,这些探索和创造又反过来影响了陶器的造型和纹饰。瓷器的装饰在发展历程中,也得益于剪纸等其他艺术形式的图案积累。古代漆器所谓髹饰,器表的装饰画也借鉴了山水画的技法。

总而言之,多元动力推进了中国古代审美意识的变迁发展,从植根于民间自发萌生的具体通俗审美趣味,再自觉地上升雅化,并由雅俗互动积极地推进审美趣味的丰富与发展。雅俗互动本身增强了审美趣味的活力,也间接促进了社会的和谐与稳定。而中国广袤地域中所存在的南北差异,给我们的审美趣味提供了丰富性和多样性,南北间的相互借鉴、相互交融,既有利于各自鲜明特色的深入发展和成熟,也有利于推进审美意识整体的深化和发展。中国古人以积极开放和包容的心态,对周边和西域,乃至古印度、古埃及和古希腊进行学习、借鉴,在交流中推进艺术和审美趣味的丰富与发展,使审美意识生生不息地向前推进。同时,不同艺术形式间的相互借鉴和相互影响,在某种程度上体现了艺际间的积累共享。诗、乐、舞和诗、书、画之间的相互借鉴和相互影响,成就了艺术门类间的融汇贯通,不仅丰富和发展了审美意识和艺术的外在形态,而且全面推进了审美意识内在层次和境界的提升。中国古代审美意识正是在这种雅俗互动、南北融合、内外交流和艺际借鉴等因素多元立体的交叉推动中获得动力,不断地丰富和发展,从而成就了它的辉煌与灿烂。

[2]沈宗骞:《芥舟学画编》,山东画报出版社2013年版,第61页。

[3]吴毓华:《中国古代戏曲序跋集》,中国戏剧出版社1990年版,第65页。

[4]冯梦龙著,橘君辑注:《冯梦龙诗文》,海峡文艺出版社1958年版,第36页。

[5]陆西星:《南华真经副墨》,中华书局2010年版,第188页。

[6]梁一儒、户晓辉、宫成波:《中国人审美心理研究》,山东人民出版社2002年版,第337页。

[7]谢榛:《四溟诗话》,中华书局.1985年版,第1页。

[8]沈宁编:《滕固艺术文集》,上海人民美术出版社版,第366页。

[9]王世贞:《艺苑卮言》,凤凰出版社,2009年版,第30页。

[10]章太炎:《洪秀全演义·章序》,人民文学出版社1984年版,第1页。

[11]程炳达、王卫民:《中国历代曲论释评》,民族出版社,2000年版,第363页。

[12]刘勰著,陆侃如、牟世金译注:《文心雕龙译注》,齐鲁书社1995年版,第394页。

[13]刘勰著,陆侃如、牟世金译注:《文心雕龙译注》,齐鲁书社1995年版,第386页。

[14]《朱自清全集》第3卷,江苏教育出版社1988年版,第224页。

[15]王国轩编著:《大学中庸孝经》,中华书局2012年版,第74页。

[16]陈引驰编校:《刘师培中古文学论集》,中国社会科学出版社1997年版,第261页。

[17]卢守助译注:《晏子春秋译注》,上海古籍出版社2012年版,第156页。

[18]庄辉明、章义和译注:《颜氏家训译注》,上海古籍出版社1999年版,第323页。

[19]洪诚编选:《中国历代语言文字学文选》,江苏人民出版社1982年版,第135页。

[20]杜佑.:《通典》,岳麓书社1995年版,第 1906页。

[21]郭熙,周远斌点校篡注:《林泉高致》,山东画报社,2010年版,第41页。

[22]徐渭原著,李复波、熊澄宇注释:《<南词叙录>注释》,中国戏剧出版社1989年版,第98页。

[23]王世贞:《艺苑卮言》附录一,见陈多,叶长海选注.:《中国历代剧论选注》,湖南文艺出版社1987年版,第127页。

[24]《中国古典编剧理论资料汇辑》,中国戏剧出版社1984年版,第13页。

[25]王骥德:《曲律》(杂论第三十九下).《中国古典戏曲论著集成》(四),中国戏剧出版社1989年版,第146页。

[26]刘熙载:《艺概》,上海古籍出版社, 1978.年版,第382页。

[27]魏征等撰:《隋书》第六册,中华书局 1973年版,第1730页。

[28]李开先:《李开先集》 (上册), 北京:中华书局, 1959年, 第571页。

[29]刘昫:《旧唐书》,中华书局1975年版,第1041页。

[30]郭淑芬、常法蕴、沈宁编:《常任侠文集》卷一,安徽人民出版社2002年版,第51页。

[31]《宗白华全集》第三卷,合肥:安徽教育出版社,1994年,第448页。

[32]朱景玄:《唐朝名画录》,成都:四川美术出版社1985年版,第29页。

[33]王文浩辑注,孔凡礼点校:《苏轼诗集》第五册,中华书局1982年版,第1525页。

[34]孔凡礼点校:《苏轼文集》第五册,中华书局1986年版,第2209页。

[35]张舜民著,李之亮校笺:《张舜民诗集校笺》,黑龙江人民出版社1989年版,第33页。

[36]郭熙著,周远斌点校篡注:《林泉高致》,山东画报出版社2010年版,第63页。

[37]岳仁译注:《宣和画谱》,湖南美术出版社1999年版,第156页。

[38]《中国画与中国诗》,《七锥集》,三联书店2002年版,第7页。

[39] 计成著,陈植注释:《园冶注释》,北京:中国建筑工业出版社1988年版,第62页。

[40]计成著,陈植注释:《园冶注释》,北京:中国建筑工业出版社1988年版,第206页。

[41] 计成著, 陈植注释.:《园治注释.》北京:中国建筑工业出版社1988年版, 第213页。

[42] 计成著,陈植注释:《园冶注释》,中国建筑工业出版社1988年版,第243页。

[43]《张岱诗文集》,上海古籍出版社1991年版,第285页。

[44] 《新唐书》,中华书局975年版,第5764页。

[45]《中国古典戏曲论著集成》(一),中国戏剧出版社1959年版,第49页。