王毅

1638年9月14日,剑桥校友,伊曼纽尔学院院长J·Harvard病逝。他在临终前把400册图书和一半现金遗产(720英镑) 捐赠给学校,次年殖民地议会以“哈佛学院”冠名本校。1780年改称哈佛大学。

引子

在一个微信群偶然看到一篇有趣的文字,说的是中国高校和哈佛的距离就是“三顿饭”。这篇《哈佛教授的三顿饭》的作者是厦门大学教授邹振东(以下简称邹文)。客观地说,邹文借“哈佛”名头,以“民以食为天”为噱头,携厦门大学文化研究的势头来写哈佛饭“文化”,可谓占尽“乐由中出”“乐由天作”——即审美教育的优势,所以网上转载者很多,这篇文字也堪称走红众多的微信群。

笔者也曾着意“文化”,也曾在哈佛呆过几天,也从厦大林惠祥教授的《文化人类学》那里获益匪浅,所以乍一看到这个题目,就想为邹文点赞。不料读了邹文,那内容实在不敢恭维。确切地说,这篇文章的内容空洞不说,更多是把道听途说的一知半解加上自己的想象拔高为哈佛的大学“文化”。这未免扭曲和异化了哈佛,也误导了读者。尤其是近来遇到个别不懂也不屑“洋码子”的古文教授,居然站在邹文粉丝的立场——一见批评邹文的只言片语,他便痛骂人家没有“放大瞳孔”,所以不如他“视野开阔”,还比划着“剪刀手”、举拳头之类中西合璧的符号——就觉得好笑,忍不住想凑凑热闹,也来说几句哈佛“饭文化”的子丑寅卯。

一 哈佛教授与哈佛“饭文化”

邹文说写三顿饭,其实写了四顿饭。全文切入点,是厦门大学一干教授被费正清中心宋怡明主任请饭。从这顿饭看,好像那位厦大教授副校长常常被宋主任“请吃”,还“每一次”都有新鲜感。这话让人困惑了:那是私人请饭还是官方请饭?是请一个人还是一群人?是应酬的礼仪还是学术交流?靠“请饭”交流思想是中国文化还是美国文化?客观地说,如果是宋主任和谁有特殊关系,或者有请饭的嗜好,谁也不好干涉,但那是个人行为,恐怕算不上哈佛“文化”;若是官方行为,那我们不免会问:哈佛也罢,美国也罢,有多次请同一个外国客人吃饭,而且以“聊什么”为旨趣的“传统”么?如果真的有这样的“饭文化”,宋主任是不是还须请北大,浙大、清华、川大……教授,请台大,港大教授?请儒家文化圈的日本/韩国/朝鲜/越南/新加坡/菲律宾……教授?倘如是,宋主任请得过来么?他还有时间维持“哈佛教授”学术地位么?看起来,这“三顿”以外的一顿饭,倒是牵扯到很多“哈佛长什么样子”的元素。

我这样说,一是因为有同事在费正清中心做过讲座,对费正清中心传统的“请饭”零距离的体认略知一二。那种“请饭”分明是为节约时间、方便工作的几美元工作餐,和邹文所谓重在“聊什么”的“饭文化”旨趣,实在相去太远。笔者在哈佛的课堂考察中,也亲眼见到哈佛教授们的时间安排异常紧张。他们既有本科生、研究生上课的既定任务,又有必须的科研要求,哪里会闲得想用“聊什么”为主的“请饭”来“kill time”,而且还对吵架也渴望。更不会像邹教授的那个别粉丝,靠“吹大牛”,“放瞳孔”,转发三流小报,骂他的衣食父母,就能稳坐“教授”宝座……

哈佛教授在课堂上,大多不看讲义,也不会固定在讲台的位置。有的矜持,有的手舞足蹈,但时间安排都很紧张,往往说完最后一句话,就赶紧收拾教具,赶下一节课的点,很难见到他们课后闲聊。

哈佛课时安排紧张,课间也像打仗一般奔忙——他们不像我们,还有“课间十分钟”[1]。再说,教授们除了授课压力,还有带研究生、和搞研究的压力——他们要长期维持本学科领军人物的身份/地位,才能保证在哈佛立足。说到这里,恐怕还得说点哈佛大学自称“山巅之城”[2]的底气和由来。

哈佛原则上是不从本校博士中留用教师的——就算他们认为最为杰出的苗子,也照例得先到别的世界一流大学去修炼,去证明自己的教学、研究能力,然后才回到哈佛[3]——所以大多数出身哈佛的哈佛教授都有在其他一流高校历练的历史——国人熟知的杜维明先生,就曾在普林斯顿大学和加州伯克利等名校任教后才转回到哈佛。

所以,出身哈佛的哈佛教授,占比还不足一成[4]。那么,哈佛教授从何而来?我们视野内有一个重要来源:该校有一种类似我国高校“挖人办”的机构。那些工作人员都是些人精,长期关注世界各国各学科顶尖人才,一旦发现某位有世界影响的学者有望挪窝,就会设法将那些显在或潜在的学科领军人物“挖”到哈佛。哈佛名气既大,又财大气粗,个人待遇

和科研条件也是顶级,所以被他们看中的教授,如果没有特殊原因,很难拒绝哈佛的优厚条件,这是哈佛敢自称世界高校“山巅之城”的底气所在。

所以,哈佛人总是以世界一流自居。曾经被认为年轻而有才华,可能统治哈佛很多年,却因一句话不当而被教授们轰下台的前校长萨默斯((Larry Summers))曾说:“哈佛教授大多是美国最好的,也许还是世界最好的”;继任校长福斯特(Drew Gilpin Faust)的表达更加直率:“哈佛随便拿出个教授,都是世界一流”……类似的话用儒家观点看,似乎有些狂妄,但这就是美国文化写照——克林顿当年不也自称“我是美国最好的总统”么?而且,哈佛教授多为世界一流也是事实,所以从未看到常青藤大学不服气,去批评哈佛“狂妄”的言语。关键是,一名教授被哈佛招募后,还得继续证明自己不是浪得虚名,否则别想在哈佛立足……这些都是中国高校和哈佛差距所在,但和“吃饭”没有一毛钱的关系。

值得我们关注的是,哈佛教授是用大脑,用眼睛,用脚、用手去思考、去探索,去求证,去实验,经年积累而达到一流水平,才有相应的学术地位,而不是靠某某级别的论文数量和项目数量来判别高低的。在哈佛众多的卓越贡献中,或许有个别成果来自某次“请饭”的某个启示,但那绝对是偶然,更不会有人把进一步学术成果的“宝”压在通过“请饭”来实现那里。试想,如果我们当年看到苹果落地而触发了牛顿灵感,因此把“苹果落地”当成牛顿发现万有引力的必然因素和全部因素,甚或自己也天天去苹果树下找灵感,岂不是近乎喜剧么?

所以,不是说哈佛教授没有时间请饭或被请,而是说他们作为学科领军人物,不可能也不愿意将宝贵的时间浪费在无法预知的清谈和争吵中。尤其是人文学科学者,那种独立研究精神的心理,造成了哈佛教授的真正的“文化”:各自埋头于一片只宜独享的学术天地,很少与他人合作。当然,这种“老死不相往来”的习惯,也有不利于转化成果的一面。所以福斯特上任不久,便将2010年哈佛大学的年度工作口号定位为“合作的文化”(Culture of Collaboration)。她指出:不管哈佛的资金是370亿还是缩水到了270亿,教授们都应该挖掘“合作”创新的能力,稍稍从各自为阵的传统改变一下,争取合作的成果,挖掘和发挥哈佛学术潜力和经济潜力。然而,那种合作和交流,又和“请饭”有什么关系呢?

说到饭文化,笔者曾在哈佛听人说起:费正清老爷子自己曾说过:“吃饭的时间也不要浪费,要把中午、晚上吃饭的时间也利用起来”……今天,我们很难,也不必去考证“利用吃饭时间做研究”到底是不是源自费正清本人的倡导,但哈佛的确有利用午餐、晚餐时间做学术讨论的传统。四川外国语大学的傅晓微教授在哈佛访学期间,在费正清中心做了一个题为“Chinese Views of the Jews”的讲座,是在午餐时间进行的,就称为:”lunchtime seminar”;哈佛法学院一位法律教授讲包公形象与中国法制传统,讲座在晚餐时间举行,就叫“suppertime seminar”。一些能搞到丰厚赞助的学术讲座的主办方,也会在讲座前或讲座后的reception时间给听众提供丰盛的茶点水果或正餐。这种“请餐”是见者有份,前来听讲座的人都可以吃,也可以边吃边听……

费正清中心为中国学者傅晓微“lunchtime seminar”讲座制作并推出的学术海报

法学院主持人边听讲,边主持;桌上有主持人的食物垃圾,也有报告人提供的中国古代文献。

这种讲座和大型的“lecture”在学术上的区别是:“lecture”场面大,人数多而交流机会相对较少——譬如克宁顿的副总统戈尔下台之后,又试图参加新总统竞选之前,在哈佛做过一个演讲,那是黑压压的人群一片。不过,很多参会者很多是来看看戈尔副总统长什么样的“吃瓜群众”或戈尔的粉丝。

前来观赏戈尔讲座的听众挤满了哈佛院子(左);《哈佛绯红报》记者采访戈尔的青年粉丝(右)。

而“seminar”人数不多,规模不大,演讲者未必有名,但必须拿出属于你自己的思想成果。参加者少则一二十人,多则三、四十人,话题大多有新意,有深度,有现实意义,报告人和参会者间的交流也因为面对面而比较深入。理由很简单:哈佛用餐时间的“seminar”参会者虽然人数不多,但多半是本专业教授、博士生,外校相关专业学者。总之有能力与主讲教授对话,而且对讲座本身有兴趣的听众。这些人有足够的智力储备和知识储备,熟悉讲座选题,容易发现问题,抓住问题的症结,从而与主讲人深入交流。

参加傅晓微“lunchtime seminar”的讲座现场,有两位听众面前摆着刚吃过的餐盒。

一位曾在6个国家当过外交官,时年92岁的美国犹太裔老人诺伊·弗雷德(Roy Freed)先生,就亲自驱车一百多公里,前来哈佛听傅晓微教授的讲座,进而和她成为忘年交……所以用餐时间的讲座,比起数百人的讲座“lecture”来,有时挑战性更大。因为在“seminar”这样的场合,任何想用独霸话语权来忽悠他人的侥幸,都更容易露出马脚,丢人现眼。举个例说,一位在国内著作等身,“引用量”在全国排名前五的语言学教授,直到“延迟退休”,也没有在国际主流刊物发表过一篇论文,更不可能在美国著名高校发表见解。因为这些被许多国内高校争抢的“大师”到了欧美,拿不出自己的东西去吸引文献原产地的学者眼光,也就没有了他在国内显赫的学术地位和“资料价值”。

同理,有些国内名校名气很大的学者,到了哈佛做讲座,反倒被弄得很尴尬。譬如有个在国内以“引进”而名噪一时的教授,在哈佛做了个以儒学为亮点的报告,有约三十人参加。只是这位学者的讲座,一来就讲他的朋友德理达,又讲成中英请他写文章,却很少讲到“儒家是什么”。结果开讲不久,便有几个听众失望地离去;参会者的提问,他也回答得比较肤浅……可见你要在哈佛发言,必须拿出你自己独特的思想和全新的发现。在国内或许有时可以凭独占的信息渠道赢得尊重,但到了欧美,那些“新”成了“旧”,如果你还是玩弄时髦的话语,就很难满足听众需要,也很难得到期待中的尊重。

用餐时间的“seminar”, 通常属于哈佛大学正式学术活动。一般是上一年申请,列入哈佛次年的年度正式学术活动。所以对这种“seminar”,主办者审查也很严格——既要求原创思想,又要求选题新颖,还要紧密结合现实。别人已经讲过的选题,一般不会通过;反之,如果你的讲座选题很好,很新,很有社会意义,审查者认为有价值,也可能挤进当年的计划而临时安排时间给你。

如果是当年安排的讲座,那么计划一批准,组织者就会立刻制作海报在相关区域张贴,在各相关办公室发放,在地上标示有关信息,引导你去看海报、听讲座……还会向相关专业的教授和博士生和大波士顿地区的知名学人的私人邮箱推送相关学术信息——哈佛的任何讲座,都不能组织人,安排人去听讲,组织者要做的,就是通过各种信息渠道,做到让有意愿参加这些讲座的听众得到讲座信息,尽量不遗漏希望参加听讲的对象。说到这里,大致可以这么说:邹教授讲的“饭文化”,如果是指哈佛的“lunchtime seminar”,或“suppertime seminar”,那也和“哈佛饭文化”挂上了钩,大约也能反映“哈佛之所以为哈佛”的某些侧面。可惜邹文中没有涉及这类哈佛“饭文化”。

二 哈佛教授和“太太请饭”实例

说哈佛教授太太“请饭”代表“哈佛文化”,更让人费解。

如果说某位教授太太某次邀请到不同专业的教授,搞了一个家庭聚会,席间有关于学术的激烈争议,那我们不能怀疑邹文的真实性。不过那也只能说明这位太太的资源丰富,她的社交能力强,或者她的魅力和号召力……但是,说不同专业的教授太太“轮流请饭”形成了“哈佛文化”,就有点匪夷所思了。你用脚指头想一想,各个学科的世界领军人物,可不可能惯例性地依赖向其他专业教授吃饭、聊天以寻求灵感,形成“文化”?冒昧地说一句:如果一名教授心存这种侥幸,他还能在哈佛立足么?

为了写这个东西,再次拜读了邹文的原文。发现“哈佛教授太太请饭”的那一顿,虽然被解读为“文化”,但他的论据只有一个。而且这仅有的“一个”例证,还来自他的同事,而不是哈佛教授或教授太太。这就不能不怀疑邹文为什么连道听途说的例证也如此贫乏。另外补充一点,欧美教授对自己的新思想,新观点,总是看得比命还重要,他们怎么可能在公开发表前轻易泄露?但如果只说些陈芝麻烂谷子,不拿点“干货”出来,那太太饭局的“话题”又凭什么让教授们入迷?

哈佛犹太中心欢迎来的访问学者的简单宴会。有意第绪语文学领军人物露丝·维西,也有当时的系主任沙亚·科恩等教授。但与新同事关系不大的教授就多半没到场;席间话语,也是客套为主。

说起教授太太请饭,我倒是被一位著名华裔教授的太太请过饭。这位太太亲手自给我的碗里夹进一块自制卤鸭子的美味,至今想起来,还感觉得到舌尖的美感。不过她的请饭和“读书”无关,主要内容也不是聊天。而是设法让我们这批新来哈佛的大陆访问学者去加入波士顿福音派基督教。记忆中第一次“请饭”,人数不少。第二次、第三次,参加者就逐渐减少。听最后一次参加“请饭”的两个同胞介绍,因为那次只剩下他俩是新来的大陆学者,所以被数十名福音派教徒包围,软磨硬泡,千方百计让他们入教。俩人不愿意,就吵起来,双方面红耳赤,最后不欢而散……这就是我实地所见所闻的“哈佛教授太太请饭”。

也许有人说,“你没有见过,不代表没有”。我承认,谁也不可能一年半载就了解哈佛的全部。但在访学期间,笔者曾和十多位不同专业的哈佛教授有交集,也曾被波士顿地区其他高校(如波士顿大学、塔弗茨大学)教授家做客,有过也多次和当时在哈佛的访问学者一同在哈燕社“读经”,谁都没听说过这事——哈佛校内外教授和访学者都从未听说的事,能称为“哈佛文化”么?

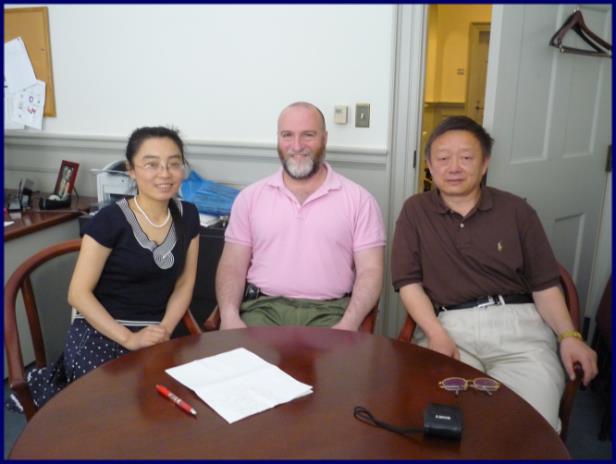

自己也曾被哈佛教授请饭,不妨和大家分享一二。

在考古学家巴翱夫(Ofer Bar-yosef)家吃饭,是件轻松愉快的事。初次相识,你不会想到这个犹太裔小老头,居然是出身希伯来大学的考古学界泰斗。巴翱夫的家位于哈佛所在的剑桥镇,一套类似国内底楼的三居室,和80年代前后的中国一般教授住宅相似。唯一证明老头世界考古学泰斗身份的,是堆满屋子的,他在世界各地考古时获取的小文物,和各种语言版本的考古学书籍。从那次聊天话题看,老头除了和年轻人一样的顽皮,更多的是讲他最得意的农业考古成果。

巴翱夫卧室以文物为装饰;办公室则有很多中文考古图书。

为了照顾我们的接受心理吧,巴翱夫讲的故事有不少和中国相关:他有一次应邀去湖南,路上看到一个小山丘,就让人停车,说那里一定有东西。结果发现了几千年前(好像是四、五千年吧,记不清了。)的农业文明遗址,这个遗址从种稻文化的角度有力地证明了中华文明的悠久……再就是他讲日常生活中的食物最初的来历。哪些来自东方或西方的哪一个国家,哪一块地区——诸如桔子、枇杷、樱桃,苹果、黄瓜、茄子、西红柿……

在他讲得眉飞色舞的时候,我顺他的话头插了一句:我们四川人喜欢吃辣,但西餐没有辣味,让人不习惯。老头一听,随手从橱柜里拿出一瓶墨西哥蔬菜罐头,夹出一颗圆溜溜的绿得发黑的泡椒,递给我说,你试试。我只舔一舔,居然辣得无法忍受,不停地哈气。老头证明了自己“非不能也,是不为也”之后,笑得很有几分得意和狡黠。又讲起辣椒的来历和分布,我们只有调动全部注意力,拼命想记点他说的常识。可惜,现在一个也记不住了。在这种情况下,你根本没有同他争论的本钱——虽然他不停地说内人对《希伯来圣经》的认识,在很多方面比他这位世俗犹太人更加深入。

巴翱夫请饭。席间津津乐道各种农作物的起源。

之所以讲这些似乎离题的话,是想说一点:哈佛教授也是人,他们也和中国的智者一样,希望在人群中被重视,尤其是世界领军人物。他们在聚会、请饭的场合,多半是将自己的成就展示出来,赢得认可,回收尊重。这就是“聊什么”的主要内容。而听者多半也只有点头的份,除了故意抬杠——“咬牙巴劲”外——争吵的几率几乎为零。尤其是“期待”下次再吵架的意愿,恐怕只能在邹教授的粉丝们的理想中存在。

再说哈佛图书馆长请饭。

哈佛图书馆是一个系统,总共有近百个分馆。其中,威德纳图书馆作为一个综合性图书馆,据说在世界高校图书馆中藏书量排第一。但这个排世界第一的图书馆,没有一本汉语图书。因为在哈佛,图书收藏是按分管职能来分配的。比如与教育相关的图书,主要收藏在教育学院的图书馆[5]。邹教授说的那个图书馆长,既然管理着“关于金门”的书,那么他可能是哈佛燕京学社图书馆长。费正清中心也有个作为阅览室的图书馆,主要陈列政治、历史类书籍,而且不外借。其他汉语图书——尤其是线装书——基本上归类收藏在和东亚系同在一栋楼的哈燕社图书馆。

从这个大门进去,右边是东亚语言文明系,左边是哈燕社图书馆,哈佛的中文图书主要收藏在这里。

哈佛图书馆系统管理严密,细致,也非常人性化。笔者刚到哈佛的时候,去哈燕社图书馆借书,照例问了句国人会问的“蠢话”:“我一次能借多少本”。那个管理员小姐笑眯眯地反问我:“你能带走多少本”……这个回答,让我感到一种刘姥姥进大观园般的尴尬。而一位华裔管理员说出了哈佛图书政策的理念源泉:“书如果不到学者手里,那还不如大粪有用”——这种理念,是不是比吃饭的“文化”价值大?

哈佛借书还书的机制非常有利于读书人。有一次,我在威德纳图书馆借了一本席勒的《美育书简》,因为有别人要借这本书,就收到了图书馆催我还书的邮件,自己又懒得去威德纳,就在哈燕社还了这本书。第二天,那个“别人”就可以在威德纳图书馆借到这本书——而不是在哈燕社图书馆……

邹文的“图书馆长请饭”,仅就范围而言,撑死了也不过哈佛图书馆系统的1%。邹教授说的图书馆长,将某一专题资料收集齐全自然是好事。但如果说图书馆长因此感谢教授,而且要请饭教授,这种请饭还成了哈佛“文化”,那就贬低了图书馆和管理员价值。在美国——不仅是哈佛——图书管理员是很有学术含量的工作岗位,那些有职称的管理员,多半本人就是“文献专家”。如果按照“求”与“被求”关系看,也只有教授请图书管理员和馆长吃饭才顺理成章,才更容易成为常态,成为“文化”。

还是举个例吧。一位朋友在康涅狄克州立大学当图书管理员。她在聊天中对我们说:美国教授一般都非常尊重图书管理员,没有图书管理员去讨好教授的道理!教授出书,还时常写一句感谢图书管理员的话,因为,她说道:“要是教授得罪了图书管理员,下次为教授准备材料的时候,少给他提供一两本参考书,教授就会莫名其妙地担上‘不严谨’的学术污点”。所以,说某个图书馆长请朋友——而非请教授,我信;如果说“图书馆长”为感谢教授的图书需要而请饭,还成了“文化”,那就不敢苟同了。

哈燕社图书馆一位宋姓管理员曾对笔者说:“……杜教授要做论文,只需要把选题,要点,需要哪一类资料告诉我,我就去把资料搜齐,连所需要的章节、页码,都标示出来交给教授。”我问他:“那教授还干什么呢”?。他说教授就根据文献资料,去证明新思想、新观点,可以领先学术界,超越固有理论……可见在哈佛,人家讲究的是:“真传一句话,假传万卷书”,讲究不可掺假的真功夫,硬功夫,这才是世界“一流高校”的学术,也是真正的哈佛的“文化”。反观国内个别高校学者,一年出几十篇“C刊”论文,好像“著作等身”,但仔细看他的文字,却看不到他自己的思想,这虽然是个别,但也是差距。

所以,说图书管理员和图书馆长服务教授,这话本身没有错。但说到该谁为谁“请饭”,恐怕就需要稍稍用自己的脑袋想一想了。

三 为什么说哈佛本科生是天之骄子

刚来哈佛学院报到的青涩少年,远不如许多当今国内名校学生的贵气。

邹教授谈到的最后一顿饭,是说哈佛大学会有专款发给本科生,让他们用于请教授吃饭,从而为本科生提供同教授交流的机会。邹教授似乎想说,哈佛对本科生的待遇很好——这话想表达的意图也不错,只是哈佛本科生作为哈佛的“天之骄子”,压根不需要用“请教授吃饭”来获取“和哈佛教授零距离”的福利和荣幸。

我们说哈佛本科生——而不是研究生才是哈佛最金贵的“天之骄子”首先在于:说当今世界高教是“世界学美国,美国学哈佛”,那么这个供世界学的“哈佛”,是特指哈佛的本科课程体系——而不是哈佛的某位教授,某个学科——是要别人去学的对象。就这个意义说,邹文的这顿饭,论及哈佛的本科教育和本科生待遇,还的确是找到了认识哈佛的一条捷径,值得多说几句。

国内一些地方高校教授,有了带硕士生资格,就自以为高了一个档次;有了带博士生的资格,又自以为高了一档次。好像教本科生,尤其是低年级本科生,就是低水平教师——教育部要求“教授必须给本科生上课”,多半也是针对类似的偏见。就此而言,看看哈佛本科生的待遇,的确是有必要给这些教授补的课。

首先从数据看,哈佛招收本科生的数量,不到哈佛研究生总数(多为博士生)的一半;而主要为本科生上课的文理学院教授,却超过了哈佛大学教授总数的60%。不仅如此,福斯特校长上任后,还鼓励各研究生院不同学科的教授,尽量跨专业合作,为本科生开设新的通识教育课程(The General Education Curriculum);也就是说,哈佛本科生可以利用哈佛大学的全部学术资源,而研究生实际能利用的哈佛教学资源,只限于他所在的那个研究生院——我们深入哈佛通识课堂40几次,见过30多门课的教授给本科生上课。还看到并非个别的教授,只给本科生上课,哈佛也专门为这些教授设立了专门为本科生上课的荣誉头衔。而且,在本科通识课堂上,学生可以自由地,随时随地向教授提问。教授们无一例外地停下来,回答了这个孩子的问题,才继续往下讲。

比较文学系的这位教授,就是风度、学识都最受爱戴的教授,她在儿童影视方面的造诣,也是世界顶尖,但她只给本科上开通识课,没有带研究生(左)。塔弗茨大学副校长吉特曼,也只给本科上上课(右)。

再来看哈佛本科生日常待遇。

哈佛起家时期的几栋房子,围成一个小院子,被称为Harvard Yard,也就是哈佛院子。这个院子很小,里面仅有的几栋宿舍,只有刚进校的本科生能住进去,研究生都不能进。学校还为刚进校的孩子们配备了生活老师,管理那些来自五大洲的哈佛新生们生活起居,饥饱冷热,而哈佛校长办公室就设在本科生宿舍楼里……

马萨诸塞楼是哈佛最古老的建筑,今用作本科生宿舍;哈佛校长办公室,就在学生宿舍楼中。

哈佛最气派的标志性建筑,大概要算哈佛院子旁的桑德斯剧院。有一年中央乐团在那里演出,《新闻联播》当晚当成了大事来报道。而这个豪华的桑德斯剧院,平时就是本科生的教室。我在这里听课的时候,记得住名字的教授中,有小布什的经济顾问,每个经济学专业学生都熟知的经济学家曼昆(N. Gregory Mankiw)。曼昆开一门课,通常是只在开学几周和最后几周才亲自和学生面对面上课,其余时间,他会请大量校外的著名经济学家和那些商业帝国的头头脑脑来代他讲授——这种代课是否有酬金,没有人说起过,但他们之所以愿意来哈佛,首先是以“上哈佛讲台”的诱惑力。即便如此,据说网上还盛传一些哈佛本科生对曼昆不满意,要联名把他轰下台的新闻……足见哈佛本科生的牛气。

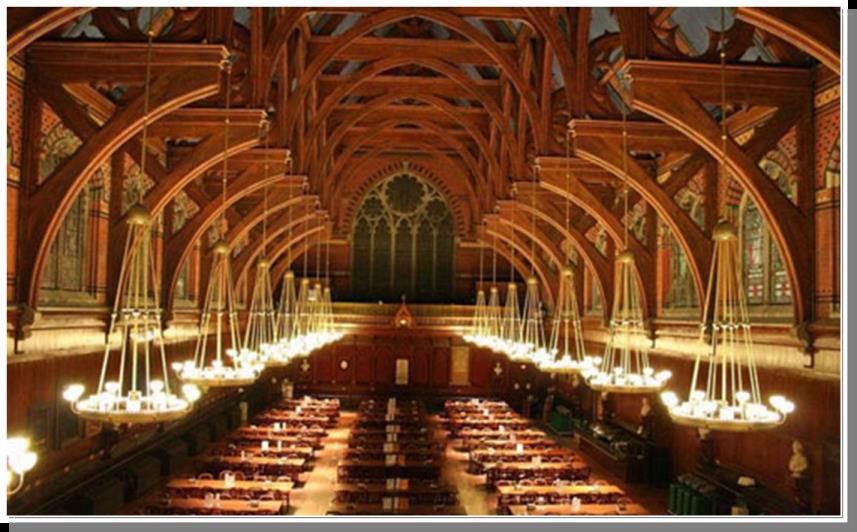

桑德斯剧院有一个豪华艳丽,堪称灯壁辉煌的大厅,那是本科生的饭厅。这里除了厨师,只有本科生专享。从教授到研究生,都不能在这里用餐——甚至参观、拍照都不行。因为食堂的大门上写着一行字,原文记不清了,大意是说不要打扰里面的孩子们用餐——人家都这样写了,你还好意思进去拍照么?

富丽堂皇的桑德斯剧院食堂,只有本科生才能在这里进餐。

所以,说享受桑德斯剧院的资源是哈佛本科生的专利,大概是不错的。哈佛学院在每个春季,还专门安排一天“家长日”,这一天,哈佛课堂都向家长开放,那些希望自家孩子就读哈佛的家长们满面春风地进入课堂,与本科生们一同听课,为孩子的将来,找些感觉……而毕业典礼——哈佛一年一度最隆重的节日,也会给每位同学发两张票——让他的父母亲自到场,庆祝儿子成为哈佛毕业生。校方也借此表达为哈佛输送优秀人才的家长的谢意。当然最后这一条,博士研究生也同样能享受。

2009年哈佛毕业典礼后,毕业生和家长一道进餐(每位毕业生三张票)

尤其让你跌破眼镜的是,在哈佛傲视全球的大型“课程改革领导小组”中,没有一名教育学院的教授,而在8年时间里,始终有两名本科生代表担任领导小组成员——本科生亲自参与和他们相关的课程改革;同时,在哈佛最新课程改革的五大文献中,没有一个被我们视为理论圭臬的高校教育理论文献,却有一本哈佛本科生关于课程改革的论文集:《哈佛教育目的与结构——哈佛学生教改论文集》,这就是哈佛本科生的地位。

你如果被哈佛录取,第一步是进哈佛学院——即哈佛大学的本科生院。哈佛学院的第一学年,不分文理,没有专业。大家可以根据自己的兴趣,自由选课。主要课程有三大类:主修课,选修课和通识课。其中,主修课和选修课都是自由选课,但教学要求一视同仁,没有区别。学生根据自己的兴趣,随便选哪一门课,校方都会满足你。只要到毕业时,你修满了校方规定的各科学分就行。唯有通识课,必须按规定在8大类课程中各选一门。也就是说,你必须拿到八大类通识教育课各一门的学分才能毕业。所以,如果说哈佛也有必修课,那么“通识课”在哈佛是唯一的“必修课”。国内有些高校将选修课改个名,称为“通识课”,但课的待遇,还是可有可无,没有刚性要求的“豆芽”课,这样“与国际接轨”的形式,连哈佛通识课的皮毛也没有摸着。

从第三学期起,哈佛本科生开始各自选专业。哈佛学院根据每个本科生的意愿,为他(她)量身定制培养计划和培养队伍,队伍中必有一名主管教授,还要配备教授助手若干;如果第四学期,这个学生不想修上学期选的专业,校方也会重新给你制订培养计划和队伍。你先前所选专业的主修课,就变为选修课。学分变成选修课学分,主修课学分归零。

譬如第三学期你选文学专业,那么文学课是你的主修课,第四学期你觉得想转为建筑设计了,那么学院又会为你重新配备主管教授。文学课的学分,就成为选修课学分——由此可见,哈佛的主修课和选修课,和我们所谓“专业课”和“选修课”概念是有区别的。而在教学要求上,主修和选修,又没有丝毫区别。从理论上说,到了第五学期,你还可以再调专业——只是你必须在规定的四年内完成校方要求的主修、选修、通识课的学分,如果完不成,你又还想拿学位,也可以继续学,但不能再享受哈佛本科生待遇,费用会增加很多,据我们对哈佛本科生的调查,这种情况还是很少的……

而且,每个主讲教授每周都有office hour (办公时间),本科生只消事先通知教授,自己希望与之交流——就可以得到和教授零距离的机会——这是哈佛为代表的许多美国大学都有的制度。话说到这里,再回头看邹文,去讨论哈佛学院为本科生发了,或者没有发那笔让学生“请饭”教授的费用,还有多大意义呢?同时也不难看到:你不仅会对哈佛精选本科生的条件(哈佛招本科生共有五大条件,而不是一锤定音)如此复杂感到释然;对于哈佛本科生们何以在成人后,回馈母校大笔资金的原因,也可以释怀——当然,这背后还有不少本文无法展开的其他相关因素。

或许,正因为哈佛特别重视本科教育的缘故。获得哈佛本科“名誉学士”,好像比许多高校的“名誉博士”还难。据说比尔·盖茨成为世界首富后,想捐给哈佛大学上千亿,换取一个他没有修完的哈佛本科学位资格,而最终校方的态度是:你要捐款我们欢迎,但不能坏了规矩!可见,那怕是一度为世界首富的比尔·盖茨,也不能例外。

结束语

关于哈佛的“大学文化”,不是三言两语可以说完的,我们和哈佛的差距,也绝不是用“饭文化”可以概括的。这倒不是说哈佛是不可超越,但你要想超越人家,总要先弄清人家的家底,哈佛能混到“山巅之城”,除了我们想象得到的,一定还有我们想不到的“文化”因素。尤其是根本就没有经过实地考察,难免以己文化之形态,度异文化之内核,这种“想当然”,对于赶超世界一流,其效果只能是负面的。

末了,还有点心得和诸位分享:在哈佛自称为世界“贡献了一个适应新世纪的课程体系”的纲领性文献《哈佛通识教育改革工作报告》(Report of the Task Force on General Education)中,有一个至少反复四遍的思想,应该代表了哈佛培养目标。大意是:让来自五大洲的每一个哈佛学子,都学会意识到:“……自己和他人都既是伟大传统的创造者,又是伟大传统的创造物,要学会为自己的传统辩护”。并非个别的,没有国际视野的教授们,似乎习惯了仰视习惯,动辄自我贬损母文化,但从哈佛培养目标的反复强调中,是不是可以获得点文化自信和积极的启迪……

再补充一句:哈佛的确是值得借鉴的世界名校,但它也有不少明显的短板;不过,仅就哈佛“贡献了一个适应新世纪的课程体系”看,它之所以长盛不衰,首先是自信,其次是海纳百川;再其次是居安思危,不怕自我揭短。比如最新课程改革,就广泛采用了其他常青藤高校一些有益的举措;校长福斯特提出的:“arts first”(美育第一)的工作方向,就是从教学一线的师生那里,找到了一条接近孔子“乐教”的教育路径!通识课程体系就是对核心课程体系的舍弃和重生……

哈佛不懈地和“趋均数回归”[6]的自然法则对抗的措施,可能是哈佛希望比以前领先世界的高校更长久领先的一种最有特色的亮点。而且这些措施,可说是不分文化圈,不分国籍的人类共同遗产。它们,或许才是最值得高校管理者和真正对民族自尊和高等教育的改善负有使命感的学者反思和玩味的。

[1] 参阅拙文《哈佛大学通识教育学术委员会主席哈里斯访谈录》,载《美育学刊》2011年,第5期。

[2] 根据《圣经·新约》(5:14):“你们是世上的光。建在山上的城是无法隐藏的”。可见这是个基督教概念。早期美国马萨诸塞州精神领袖约翰·温斯罗普曾引用这句话来自称他们是世上的光,要在新大陆建“山巅之城”,即世人的榜样。此后,美国人以之自喻美国为世界的“山巅之城”;哈佛人自喻“山巅之城”,也是意为建世界最顶级的高校。一位哈佛官员曾说:哈佛的目标是培养出推动世界的伟人,甚至有人认为:诺奖得主多了,但校友担任总统的少了,也是哈佛的一种堕落。

[3] 这种避免近亲繁殖,保证学术长盛不衰的方法,国内不少高校也在学习和采用。只是在我们的视野内,只学了皮毛,却未得其精髓者,反倒不算个别。

[4] 在桑德斯剧院举行的一次国际会议上,哈佛一名教授发言称:出自本校毕业的教授比例只有5%左右。

[5] 教育学院在剑桥镇的另一条街,哈佛女子学院(Radcliffe)旧址旁边,没有在哈佛院子。所以你要去借教育类图书,还得走出哈佛校园。

[6] 社会学有一条通用法则,叫“趋均数回归”(regression to the mean),大致意思就是爱因斯坦的后代不会像他那么聪明,拿破仑的后代会比他长得高。萨默斯说:“哈佛靠着不断的改变和不断的创新,不断迎接新时代的挑战,对抗着这条由杰出趋于平庸的法则”。