李兆忠

来源:原文刊登于《名作欣赏》 2017年第5期

1981年的新疆之行,成为张仃晚年艺术探索的重要“触机”。

张仃时任中央工艺美院院长。按照惯例,作为一院之长,应当坐镇学院,日理万机,集中精力抓教学行政工作。然而,此时的张仃,已经无法安于这个角色。

这一切自有缘由。“文革”炼狱,使张仃的精神心理发生深刻变化,表现在艺术趣味上,就是不再迷恋“毕加索加城隍庙”的装饰画风,转向黑白交织的焦墨山水。在这个朴素的世界里,张仃找到了新的自我,多年来被压抑的艺术能量犹如火山喷涌而出。然而,人生易老,岁月无情,此时张仃已步入生命的晚年。新中国成立后接连不断的政治运动,消耗了他太多的时间和精力。现在,终于迎来一个文化思想相对宽松的时代,他能不珍惜,拼上老命一搏,实现自己的艺术夙愿吗?

不妨给张仃“文革”结束后几年的艺术活动做一回顾:1976年底创作批判四人帮的漫画《立此存照》;1977年秋到太行十渡写生,创作长卷《房山十渡焦墨写生图卷》;1978年为上海美术制片厂动画片《哪吒闹海》做美术总设计;1979年主持首都机场候机楼大型壁画群工程,创作巨型装饰壁画《哪吒闹海》;1980年赴桂林、四川写生,1981年3月赴四川写生,4月赴桂林写生,5月赴燕山写生,7月到庐山写生,8月利用参加工艺美术讲习会的机会到厦门鼓浪屿写生,创作长卷《兴坪渔家》《石庙子公社》《燕山八品叶道中》《庐山锦绣谷焦墨》,可见那是多么忙碌的岁月!张仃的艺术狂热,终于引起中央工艺美院领导层的不安与不满,他们认为张仃只顾自己画画,不能履行院长的基本职责,有人甚至跑到轻工部告了张仃一状。

张仃此行,是受新疆维吾尔自治区党委书记王锋的邀请。王锋爱好书画,多年来一直仰慕张仃的大名,其妻在延安时期就认识张仃,与中央工艺美院装潢系书纪梁速征是密友,而梁速征又是张仃的老搭档,张仃曾多年在装潢系蹲点。当时中央工艺美院装潢系与轻工部新疆厅合作,在乌鲁木齐市办了一个艺术培训班,为当地培养艺术设计人才,工艺美院的老师们轮流去那里讲学,作为回报,对方提供食宿及交通工具,供老师们下去写生采风。

然而,张仃此次新疆之行还有一个不为外人所知的原因。由于复杂的历史原因,新疆这片神奇的土地一直游离于中国山水画的世界之外。说来奇怪,中国古代文学史上,描写丝绸之路的作品异彩纷呈,然而在传统的水墨画里,却难以看到它的影子。中国绘画的主流——文人画的笔墨崇尚阴柔空灵、平淡天真,擅长表现烟雾笼罩、小桥流水,与西北高原浩瀚大漠的精神气质似乎隔一层,这不能不是中国绘画的一大缺憾。现代以降,尤其新中国成立之后,这种状况有很大改观,画家黄胄率先描绘新疆少数民族的生活风情,以热情洋溢、乐观开朗的画面开一代新风。然而黄胄的描绘限于人物和毛驴,山水画领域依然沉寂如故。作为一位抱负远大的画家,现在张仃的机遇来了。那么,他能否通过这次新疆之行,以铿锵苍劲的焦墨语言,弥补中国画这个由来已久的缺憾?

1981年9月下旬的一个上午,张仃登上飞往乌鲁木齐的民航班机。经过四个多小时的航行,飞机驶入新疆境内,飞越天山时,惊心动魄的一幕出现了。银光闪耀、呼啸律动的雪山冰峰海浪般扑面而来,令张仃血脉贲张,久久不能平静。由此埋下的种子,七年之后结出奇异的果实。

张仃的新疆之行历时半个月,到过的地方有乌鲁木齐、乌市南山、天池、吐鲁番葡萄沟、阿克苏温宿原始胡杨林(现叫神木园)、库车大寺、克孜尔千佛洞,一路写生不断,得稿盈箧。其中,以温宿戈壁滩上那片死而复苏的胡杨林,最契慰张仃的心灵。胡杨是新疆戈壁特有的树种,根深可达十数米,以生命力超强而著称,能够在极端严酷恶劣的环境下生存,严寒、酷热、极旱,都不足以将它摧毁,在对环境的适应中,胡杨的姿态扭曲变形,千奇百怪,令人瞠目。因此,当地流传“胡杨千年不死,千年不倒,千年不朽”的神话。在这片胡杨林下,张仃徘徊流连,不忍离去,宛如幽灵附体。以此为触机,诞生了焦墨巨幢《巨木赞》。在《巨木赞》的跋中,画家以苍劲古朴的篆书写下——

《巨木赞》 张仃创作 1981年

《巨木赞》高94厘米,长440厘米,远看剑拔弩张,鬼气森森,怪力乱神出没,近看笔墨沉雄磊落,真力弥漫。十几株奇形怪状、扭曲变形、死而后生的胡杨木占据整个画面,释放着令人悚然的视觉冲击力,其间穿插丘陵、牧场、回族墓地,千年雪山冰峰默默耸立天际。长跋落在画的底部,顺应带状沙丘形空间绵延展开,与整个画面融为一体。书体是金石味十重的古篆,静穆而凝重,像青铜底座一样,托举起整个画幅。在这幅焦墨巨作之前,观者始而震撼惊悚,继而思索遐想,终而恍然大悟:这不就是一部壮怀激烈的《命运》交响曲,一首内涵深厚、回肠荡气的生命史诗吗?那段掷地有声的长跋,可谓啼血之鸣,将一代中国知识分子的心声与追求、痛苦与希冀、光荣与梦想,表达得何其深沉、透彻!著名文艺评论家何西来认为:“这种如狮如象、生龙活虎的古木的意象,在无边无际的严酷的荒漠环境的映衬下,更显出生命的顽强和造化的神秘。‘天意高难问,人情老易悲’,这里有一种苍凉、浩茫的悲剧意识,它是个人的,生命的,民族的,也是历史的。如主体生命与客体生命交会时放出的一道亮光,一个闪电。此画骨法遒劲,气韵沉雄勃郁,因为写进了画家生命的奔突,和身历劫波后的愤激,而把焦墨艺术的表现力发挥到了极致。我以为,称之为张仃的‘焦墨离骚’,不算过誉。”

张仃喜欢画树,擅长画树,一生画过多少树已数不清,然而就艺术震撼力而言,没有一幅能超过这幅《巨木赞》。理由很简单:真正的艺术杰作,无不是诞生于“天人合一”的境界,是画家主体生命与客体对象因缘际会、高度契合的结果。所谓“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”(孙过庭:《书谱》),此之谓也。回顾张仃的一生,他本是一位地道的艺人,以自己的艺术劳动安身立命,是他朴素的人生理想。树欲静而风不止,时代的激流将他卷入革命队伍,接受脱胎换骨的改造。其经历,与眼前这片历经摧残,复遭地震劫难的胡杨林相似乃尔!尽管张仃将它们喻为“民族精神之象征”,我更愿意将它们视作张仃的自画像。

陪同张仃写生的温宿县宣传干事陈云初记录了当时的情形,给《巨木赞》添加了一个很好的注释——

从协合里回来,我们又陪张仃同志去看原始胡杨林。谁知到了那里,小汽车陷进泥坑里很久出不来,弄得大家中午饭都吃不上,我和其他陪同人员都很焦虑。张仃同志望着那富有顽强生命力,长得粗犷奇古的胡杨,又拿出画夹,画下那些最受边疆人民称赞的树木,连吃饭都忘了。

这天我们都够累的了,张仃同志也疲乏得坚持不住。晚上,汽车开到牧场,只好在这里住下来。天刚亮,我发现昨晚和我住在一起的张仃同志不见了。这里是天山脚下的草场,张仃同志人地生疏,一大早会到哪里去呢?想起彭加木同志失踪的教训,我恐慌起来,急忙出去寻找。谁知他正在露珠滚滚的草地上,面对雪山挥笔作事哩。我这才放下心来,说:“您何必这样辛苦啊!”他笑容可掬地指着天山雪峰让我看,自己却一言不发。看来他又被这山色风光迷住了。

与《巨木赞》根据速写在画室创作而成不同,《克孜尔千佛洞写生卷》现场对景创作,5.3米长,两日挥就。看过《巨木赞》,再看《克孜尔千佛洞写生卷》,会有一种异样的感觉。这不仅仅是因为尺幅、规格与题材的不同,更重要的是艺术氛围的强烈反差。如果把前者比作贝多芬的《命运》,后者不妨比作贝多芬的《田园》,前者壮怀激烈,后者宁静淡定,一武一文,一动一静。而且,在张仃众多的焦墨山水手卷中,要数《克孜尔千佛洞写生卷》笔墨最为精妙,令人拍案叫绝。短短两日,挥就长达五米多的手卷,无一败笔,似乎有点不可思议,此中秘密,或许可从题跋中探知——

这段跋写得温情脉脉,喜悦之情溢于言表。显然,是克孜尔千佛洞的艺术宝藏,独特的地形山貌、浓郁的人文气息及作为中西文化交流的重要孔道,深深地打动了张仃,使他神思飞扬,心手相应,下笔似有神助,不经意间创作出一个杰作。

由于院长职务的羁绊,张仃的新疆之行只有半个月时间。尽管如此,新疆之行的记忆一直伴随着他此后的艺术创作,犹如低音贝司不断发出深沉的轰鸣。

时间演进到1989年夏,《昆仑颂》诞生。此画为新落成的香港中国银行大厦而作,高一米,长七米,为张仃焦墨山水画中最大的作品,与建筑设计师贝聿铭设计的钻石切面般冷彻闪耀的建筑有一种微妙的呼应。毫无疑问,《昆仑颂》的创作灵感,源自张仃1981年秋飞跃天山时的视觉记忆与心灵震撼,那种银装素裹、奔腾呼啸的气势和旋律,经过七年多的发酵,到1989年夏这个特殊的时刻,汇成一股巨大的精神势能,凝聚成一曲辉煌庄严的焦墨交响曲。

《天山松雪》 张仃创作 1982年

《昆仑颂》不像《巨木赞》《克孜尔千佛洞写生卷》都是据实写生。张仃从来没有到过昆仑山,只在影像资料中,在文献资料中领略过。他将天山与昆仑山合而为一,或许是因为昆仑山在中华民族文化史上享有“万山之祖”的重要地位,而且昆仑山与天山遥相呼应,自古以来守望滋养着辽阔的西北高原大地,两山的精气神非常相似。两年前应北京昆仑饭店的邀请,张仃根据资料画过一幅《昆仑颂》,但那时心情要比现在平静得多,愉快得多。而1989年的炎夏,张仃仿佛经受了一次精神上的“涅槃”。因此,这一幅《昆仑颂》与前一幅无论在意境上,还是在笔墨上,都不可同日而语。它画的是张仃心中的意象,是七年前银鹰飞跃天山时在他心中激起的波澜与律动。正如现场目击者诗人灰娃论述的那样:“《昆仑颂》从落笔到收笔,是作者做了一场梦的经过。更是作者经历了一个作曲家、指挥家完成了曲交响乐,一部大合唱的过程——是一部音乐的过程。”

张仃出生东北辽宁,从小在冰雪世界中长大,十分了解雪性,儿时曾爬在坑上,对着冰窗以手指随意作画。“文革”后期,张仃开始画雪景,排遣心头的苦闷。因此他对雪景创作一点不陌生。然而此次张仃却面临挑战,不仅尺幅巨大,是他迄今所画焦墨山水之最,更主要的是,这次他要画的冰雪昆仑没有前人作品可以借鉴。传统中国画中的雪山都是雪线以下的,如黄山、庐山、秦岭、太行等,这种雪山不仅可观可望,而且可游可居,通常有寺庙、民居、道路、溪流、桥梁及人和动物的点缀,内容虽复杂却有章法可循。而雪线以上的雪山则不然,那里人迹罕至,植物稀少,树种单调,几乎只有雪杉、雪松两种,因为简单,对张仃来说难度反而更大。

据灰娃回忆,时值七月酷暑,在深圳湾大酒店的临时画室里,七十二岁高龄的张仃赤膊短裤,挥汗如雨。此时,他忘记了一切,只是跟着感觉走,笔随神游,在内心激情的驱使下皴、擦、敲、击,绘出变幻莫测、内涵丰富的冰雪意象。其过程如灰娃描述的那样:“作者内心为音乐化的情绪所灌注,变化跌宕的音乐控制了作者。运笔施墨只是作者激情的流溢。笔墨的轻重缓急、组合变化完全吻合作者情绪的起伏。中锋、侧锋、逆锋都极有规律,有变化,有节拍,有韵律。大开合,小开合,线的浓淡聚散,点的轻重枯润,无数线与点组成面,和谐变化,浑然苍茫,汇成辉煌的乐章。主体所感受的雪山的元气淋漓、严峻不驯,与其内心的悲怆压抑、恢宏激荡的热情,统统被总结概括留在激动而真诚的笔迹墨痕之中。”画成,张仃意犹未尽,题跋如下——

昔年壮游,飞跃天山,千垒万壑,银涛汹涌,玉洁冰清,沁人心脾。一九八九年客深圳湾,极目海天,骄阳播火,笔耕墨耘,神驰冰雪,心潮涨落,终成斯图,并集楚辞于画首,以庆香港中国银行新厦落成。

张仃的焦墨山水作品中,《昆仑颂》无疑是登峰造极之作。张仃作画一向重视写生,反对闭门造车,“师造化”往往重于“得心源”,《昆仑颂》则不然,抒写的全是心中意象。这在张仃的焦墨山水创作中是罕见的。难怪崇尚笔墨“灵性化”的美术评论家刘晓纯看到后松一口气,认为张仃彻底摆脱了“炭笔写生味”,完成了对“第二自然”的创造。

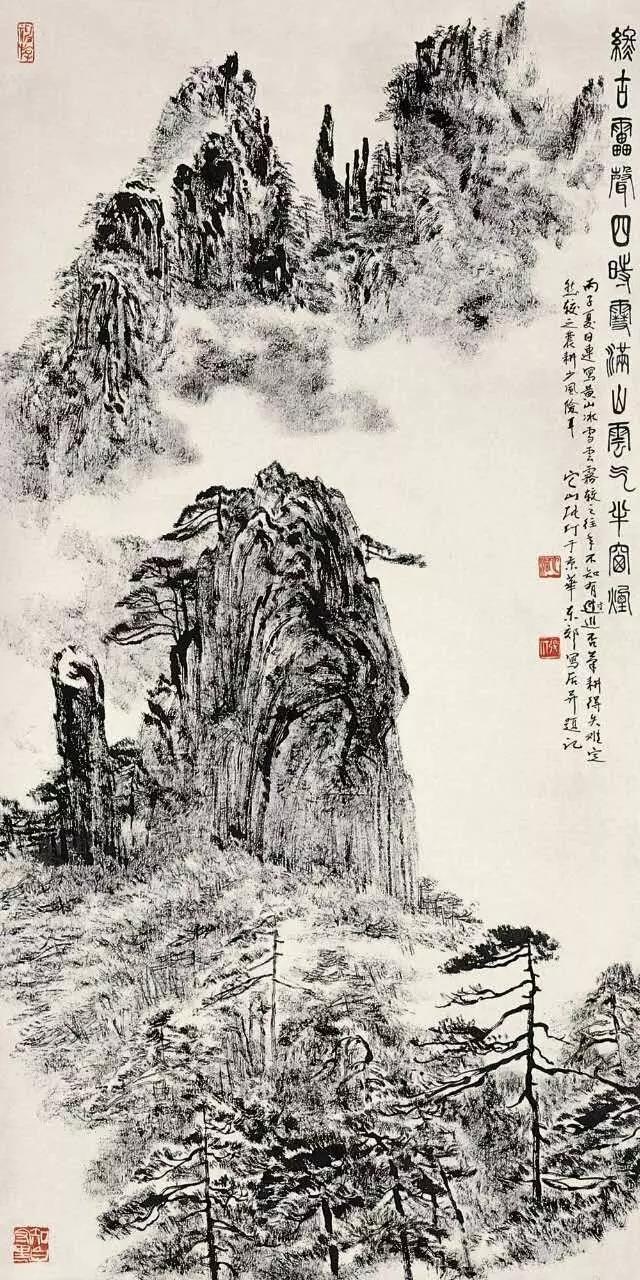

《终古雷声四时雪》 张仃创作 1996年

1989年后,张仃笔下雪山冰峰的作品骤然多起来。据笔者的不完全统计,自1990年到2001年的十余年时间里,张仃共创作了二百余幅冰雪焦墨山水,而且不同于以往的对景写生,这些作品都造境写意,意境深邃,余音绕梁,仅从画题,即可领略:《千山鸟飞绝 万径人踪灭》《天山难问》《冰川朽木》《心在天山 身老沧州》《用心如镜》《素净》《无染》《骐骥出绝域》《走进冰川圣殿》《诚无垢》《澄怀》《华彩》……这些都表明,张仃的心理发生了重要的变化。据灰娃解释,晚年张仃好画冰雪,是因为心头有火,笔者补充:这与张仃渴望“净化”灵魂的心理诉求有关。

一生饱受坎坷、心性高迈的张仃,经过艰苦卓绝的艺术探索,终于在焦墨抒写的冰雪世界里找到了灵魂的栖息地,实现了人格精神的飞越与升华,由此极大地提升了中国当代绘画的精神品位。这一切,与1981年秋与天山雪峰的神奇邂逅是分不开的。

2017年2月2日改定

作者:李兆忠,日本文化研究专家,艺术评论家。