高建平

摘要:世纪之交,美学迎来了新一轮的复兴。美学从萧条走向复兴的过程主要体现在三个方面:第一,外国美学的引入,重要美学著作的翻译,美学领域国际交流的发展,以及在此基础上中国美学主体性的建立;第二,美学学派意识的形成,对建立新的美学派别的尝试及其得失;第三,各种类型和各个方面的美学研究的全面展开。本文对此分别做了评述,以检讨其得失,温故而知新。

关键词:美学的复兴;国际美学协会;“第五派”;中国美学走出去;关键词研究

20世纪的中国美学,经历了几次起伏,有世纪前半叶的引进和建构,也有后半叶的三次美学热潮。历史上一般将20世纪后半叶的三次美学热潮分别称为50年代中期到60年代初的“美学大讨论”,70年代末到80年代中期的“美学热”。到了世纪末和新世纪初,经过了一段时间的萧条之后,美学复兴的迹象越来越明显。

世纪之交的“美学的复兴”,是多方面的原因形成的。这包括经济大潮后人文研究气氛的复苏,国际学术交流带来的对学科发展的新的刺激,等等,当然,更为根本的是变化了的时代、社会和文艺对这个学科的现实需要。

一、中国美学界与世界的再次相遇

从1978年开始的“美学热”,原本就是在多重因素推动下形成的。首先,这是一种“后文革”现象。“文化大革命”从“文化”始,也要以“文化”终。从批判《海瑞罢官》开始的“文革”,以“形象思维”大讨论终结。选择“形象思维”话题来突破“文革”文艺思想体系,似乎有某种偶然性,但“美学热”的出现本身却绝不是偶然的。思想上的革新常常以复古的形式出现,这一古老规律,这时再一次呈现出来。20世纪50年代后期的“美学大讨论”是从“美的本质”的讨论开始。当时,美学家们所关心的,是建立美学的哲学基础,或者更为确切地说,是试图在唯物主义的基础上建立新的美学体系。而随后兴起的对“形象思维”的讨论,则转向对艺术独特规律的关注。1978年的“美学热”,则走了一条相反的路:从“形象思维”讨论开始,再转向“美的本质”。先是用“形象思维”来克服“文革”时代的“三突出”理论,号召研究和尊重艺术创作的规律,进而反思50年代提出的美学基本理论问题。

然而,到80年代,美学研究者们很快就开始突破既有的对“美的本质”的探讨,寻找新的理论资源。50年代中国美学研究的几大派别,是在特定时代,在“百家争鸣”的大形势下,同时也是在相对封闭的学术语境中形成的。80年代的“美学热”,不可能只是50年代“美学大讨论”的简单重演。在改革开放的大形势下,中国的美学研究也再次打开了国门。1980年6月在昆明召开的第一次全国美学大会,对于中国美学界来说,是一次具有里程碑意义的大会。许多重要的学术观点和主张,都是在那次会议上提出的。例如,当时的《会议简报》上说:“中国社会科学院哲学所李泽厚同志在发言中强调指出:现在有许多爱好美学的青年人耗费了大量的精力和时间苦思冥想,创造庞大的体系,可是连基本的美学知识也没有。因此他们的体系或文章经常是空中楼阁,缺乏学术价值。这不能怪他们,因为他们根本不了解国外研究成果和水平。”

在改革开放的大潮下,出现了外国美学著作的翻译热。这些著作赢得了大量读者,其中一些观点也融合到了中国美学家的思想之中。例如,在80年代占据主流地位的李泽厚的美学思想,即后来被人们命名为“实践美学”的体系,就是吸收了古斯塔夫·荣格的“积淀”说、克莱夫·贝尔的“有意味的形式”以及“主体性”“格式塔”心理学、让·皮亚杰的“发生认识论”等许多思想的要素,并加以改造而形成的。

一些舶来的概念,迅速被中国学界吸收并使用,融入到中国美学家所创制的体系之中。然而,在引进国外的美学方面,80年代还有着一些局限性。首先是“美学热”经历的时间太短,实际上只有从1978年到大约1985年前后,此后,这股热潮就开始消退。这短短的八九年所引进的国外美学论著,具有高度的选择性,受到重视的主要是康德主义线索的美学。当时所建立的体系,也具有草创的性质。到了80年代后期,一些翻译的美学著作销量就直线下降。李泽厚主编的“美学译文丛书”,据说原计划有50本,包括的内容也很广泛,但影响比较大的只有十多本。人扭不过大势,形势比人强。在“美学热”过去以后,尽管美学家们仍然在努力组织翻译,但印数越来越少,出版也越来越困难。从80年代后期到90年代,尽管在一些高校里,美学的课程还在开设,新的美学书还在出版,但80年代初美学所具有的那种社会影响力却不再存在。在社会上,出现的是经济大潮,许多学者作家下海经商。而在美学领域,美学家们在分化,一部分人继续走专业性道路,社会影响却越来越小;一部分人离开美学而走公共性的道路,在“文化研究”和一些其他学科中寻找公共平台。

到了世纪之交,美学迎来了新一轮的复兴。这一复兴,是多种原因促成的。

首先,经济大潮发展到一定程度,文化的需求重新呈现出来。社会本来就是需要协调发展的,片面的经济发展,必然会带来各种社会问题,需要文化的发展与之相适应。这就像钟摆一样,摆到一定幅度就会又摆回来。在经济大潮的鼎盛期,就开始有“人文精神”的讨论,有对“审美文化”的关注。终于,在世纪末,美学全面复兴。社会需要美学,无论美学当时如何萧条,“美学热”时代留下的种子会重新长出新芽,在社会需要之时,显示出这个学科的力量。

其次,中国的“文化研究”原本具有“反美学”的倾向。在“文化研究”与美学研究并行发展时,文化研究者认为,美学研究不及物,过于哲学化;而美学研究者则认为,文化研究者将学术研究化为社会运动的诉求,从学术上看空虚而流于口号化。这种对立最终导致相互融合。在中国,从事美学研究和从事文化研究的人,属于同一个群体。他们之间的对话,最终形成的是相互的影响和吸收,实现了美学的文化学转向,同时也实现了文化研究的美学转向。美学在这时出现了复苏的契机。

再次,中国加入世贸组织,经济上的新一轮开放,也在推动学术和文化上与国际接轨。世纪之交,中外学术交流日益常态化。中国的美学研究队伍,也在发生着变化,新一代美学研究者成为研究的主力。这一代人与前一代人有着不同的知识结构,有着学术创新的活力,也更愿意接受新的知识。

我们可以从几个方面来描绘世纪之交外国美学对中国美学影响的情况:

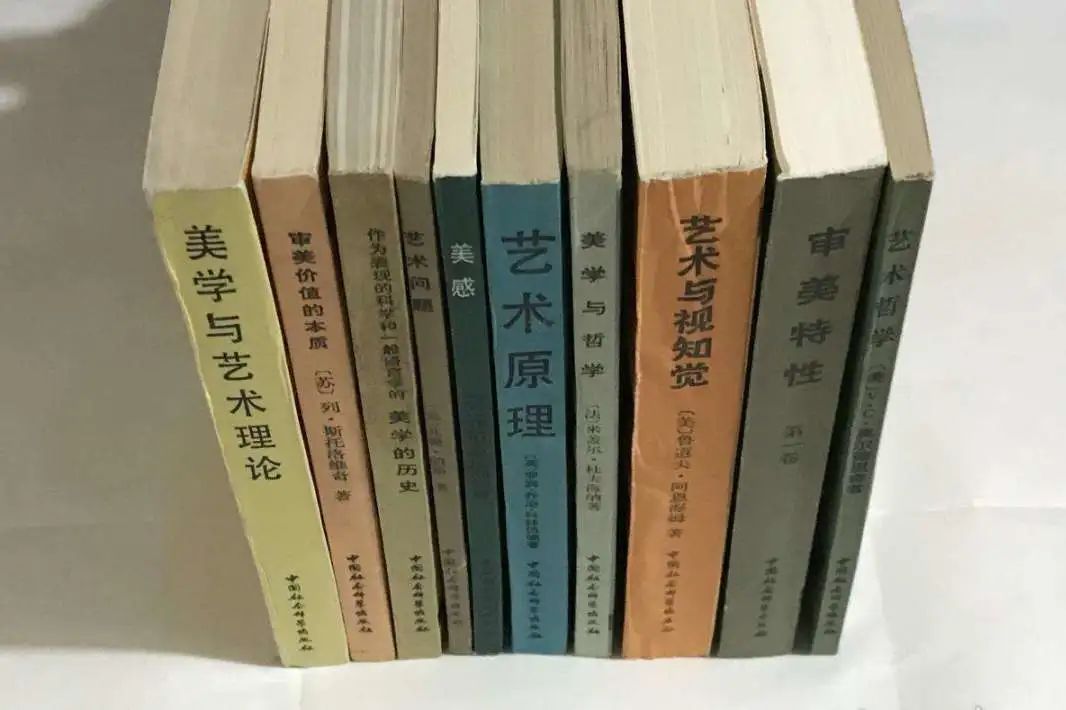

第一,美学的翻译有了新的发展。20世纪80年代,李泽厚主编的《美学译文丛书》产生了巨大的影响。这一套丛书有多本,但真正有影响的,还是像克莱夫·贝尔、苏珊·朗格、鲁道夫·阿恩海姆等人的著作。除了这一套以外,还有王春元和钱中文主编的文论丛书,以及其他一些哲学和社会学的丛书。

到了世纪之交出现的新译丛,与此前一代人翻译的著作有所不同。

周宪与许钧合作,编辑了“现代性研究译丛”,其中包括了一些重要的,与美学有关的著作。例如,特里·伊格尔顿的《后现代主义的幻象》、彼得·比格尔的《先锋派理论》、沃尔夫冈·韦尔施《我们的后现代的现代》等。此后,周宪与高建平合作,编辑了“新世纪美学译丛”,集中收录了许多目前西方正在活跃的美学家的新作,其中有理查德·舒斯特曼的《实用主义美学》、诺埃尔·卡罗尔的《超越美学》、肯达尔·L. 沃顿的《扮假成真的模仿》等著作。北京大学出版社由彭锋等人主持,组织了“美学与艺术丛书”译丛,同样出版了舒斯特曼等一些正处于创作活跃期的西方美学家的著作。此外,还有出版社组织了一些专题性的美学译丛,一些属于分析美学和后分析美学、新实用主义、现象学与存在主义、法兰克福学派的美学著作,以及环境生态美学的著作,都陆续被翻译出来。沈语冰主持翻译了艺术学的译丛,介绍了众多外国艺术学和艺术史学的研究著作。最近由高建平和张云鹏合作,在河南大学出版社出版的“新时代美学译丛”,第一辑收入五本译著,其中包括阿列西·艾尔雅维奇与高建平合编的《美学的复兴》、沃尔夫冈·韦尔施著的《超越美学的美学》、柯蒂斯·卡特著的《跨界:美学与艺术学》等。

这些世纪之交与新世纪初出现的译著,选择的范围很宽泛。除了继续翻译一些西方古典美学的论著进行拾遗补缺外,更多的是选择西方一些现在仍活着,与我们属于同时代人,处于新思想建设期的美学论著。这些论著更具有当代性,面向并致力于解决当代问题,对当代中国也有着更多的可借鉴性。

第二,从世纪之交到新世纪初,在中国召开了一系列国际学术会议。这些会议,对于推动中外学术交流、发展中国美学,起到了重要作用。

1995年11月15日至20日,中华美学学会与深圳大学合作,在深圳召开了一次国际学术会议,“来自中国大陆、台、港等地区和瑞典、德国、芬兰、日本等国家的美学家和美育工作者共90余人参加了会议”。这次会议围绕中西美学和美育问题进行了研究。这是在中国召开的第一次国际美学学术会议。参加者除了一些境内外的著名学者外,还有来自美育第一线的大中小学教师。从某种意义上说,这是此前翻译和研究外国美学工作的继续,也是世纪之交中外学术交流条件得到改善的体现。

2002年,中华美学学会、中国社会科学院、北京第二外国语学院合作,召开了一次规模盛大的美学会议。大约有近一百人参加了会议。“这次会议是中外美学史上的一次盛会,吸引了分别来自英、美、德、意、日、韩、加、印度、荷兰、芬兰、希腊、土耳其、斯洛文尼亚、克罗地亚、澳大利亚和中国(包括台湾和香港)等17个国家的近百名美学家。”这次会议后,编辑出版了中英文对照的论文集《美学与文化·东方与西方》一书。

2006年,国际美学协会与中华美学学会共同主办,四川师范大学承办,在四川成都举办了国际美学协会执行委员会会议暨“多元文化中的美学”国际学术研讨会。参加这次会议的有当时的国际美学协会会长、副会长、秘书长,各国美学组织的负责人。这次会议的论文,编入了英文版的《国际美学年刊》出版。

在从世纪之交到新世纪初的这几年中,中国学者周来祥和高建平,以及中国香港的学者文洁华分别参加了1995年在芬兰拉赫底召开的第13届世界美学大会和1998年在斯洛文尼亚首都卢布尔雅那召开的第14届世界美学大会。在卢布尔雅那大会上,中华美学学会经申请和国际美学协会执委会批准,正式成为国际美学学会的团体会员,从此开始了与国际美学协会的合作。尽管参加这两次会议的中国学者很少,但对于中国美学走向世界、参与国际美学大家庭来说,是重要的开端。

国际美学协会的历史可以追溯到马克斯·德索尔(Max Dessoir)于1913年在德国柏林组织的第一次世界美学大会。当时的名称叫国际美学委员会(International Committee of Aesthetics),是一个由欧美和日本等“美学强国”参与的封闭的国际团体。1980年,在克罗地亚的杜布罗夫尼克召开的世界美学大会上,决定进行改组,实现开放和民主化,成立国际美学协会(International Association of Aesthetics)。从1980年以来,国际美学协会相继选举哈罗德·奥斯本、约然·赫尔梅仁、阿诺德·贝林特、阿列西·艾尔雅维奇、佐佐木健一、海因茨·佩茨沃德、约斯·德穆尔、柯蒂斯·卡特、高建平、亚勒·艾尔珍共十位担任协会主席,任期三年,不可连选连任。国际美学协会的宗旨,主要有两条:一是加强国际间美学学术交流,发布最新研究成果;二是将美学的学科知识传播到美学不发达的国家和地区,帮助这些国家和地区建立美学组织,开展美学活动。

2001年,在日本东京千叶召开了第15届世界美学大会,这是新世纪的第一次世界美学大会,也是世界美学大会第一次在亚洲召开。这次会议专门设立了亚洲美学系列圆桌,其中包括一个中国美学专题,会议邀请叶朗主持,参加者有高建平、彭锋、罗筠筠、周来祥、陈望衡、蒋述卓、杨曾宪、文洁华,以及来自德国的中国美学研究者卜松山(Karl-Henz Pohl)。

2004年在巴西的里约热内卢召开了第16届世界美学大会。由于路程远,中国学者参会人数略有下降,但也有高建平、王柯平、杨曾宪等一些学者参加。

2007年在土耳其的安卡拉召开了第17届世界美学大会。中国美学界有多人参加这次会议,中华美学学会会长汝信率中国社会科学院的高建平、王柯平、徐碧辉、刘悦笛等人参会。北京大学彭锋、武汉大学陈望衡、复旦大学陈佳、华东师范大学朱志荣、西南大学代迅、四川外国语大学王毅、香港浸会大学文洁华等人参会。中国美学界参加世界美学大会的热情在不断升温。中外学术界的直接交流,逐渐成为常态,这打开了中国美学家们的眼界,对美学的发展,起到了潜移默化的作用。

此后,2010年在北京召开了第18届世界美学大会。这是一次国际美学界空前的盛会,除了有约四百名各国美学家参加这次会议以外,还有大约四百多名中国美学和艺术研究者与会。会议由北京大学承办,国内多所高校协办。从此以后,中外美学交流就走向了常态化,中国融入到世界美学的发展之中。

除了国际美学协会这个平台以及定期召开的世界美学大会以外,从20世纪90年代末以来,在中国、日本和韩国这三国轮流召开系列的“东方美学论坛”,对推动三国的美学交流也起到了重要作用。

第三,中国美学界对外国美学的研究,从20世纪80年代以来,也呈逐年上升的趋势。美学这个学科,从一开始就具有输入的特点。美学20世纪初在中国的兴起,与当时留学生的积极倡导有着密切关系。美学的发展,经历了一个从“美学在中国”到“中国美学”的发展历程。当然,这并不是说,要把20世纪中国美学的发展分为两段,前一段是“美学在中国”,后一段是“中国美学”,而是指美学在中国,有着一个从引进吸收,再到自主创造的发展过程。这是一个连续的过程,不能截然分成两段,前一段吸收,后一段创造。实际上,创造的活动早就开始了,从王国维到朱光潜和宗白华,都走在自主创造的路上;从另一方面看,吸收的活动到现在也没有结束。

外国美学对中国美学研究的影响,除了上述几个译丛以及召开的一系列美学会议以外,更重要的,还有中国学者对外国美学的研究。在20世纪80年代,随着克莱夫·贝尔、苏珊·朗格、鲁道夫·阿恩海姆、西格蒙特·弗洛伊德、古斯塔夫·荣格等人的著作被译成中文,中国学者在自己的著作中,融入了相关思想。到90年代以后,法兰克福学派、英国文化研究,以及一些法国的文化和社会研究的思想进入中国,使中国美学界出现了新的局面。这些美学观点的引入,对狭义的美学构成了冲击。现象学美学、存在主义美学、分析美学、实用主义美学,随着中外美学交流的扩大而在中国陆续有所发展。

从20世纪80年代起,一份集刊对外国美学的研究起到了很重要的作用,这就是《外国美学》。1985年,《外国美学》在汝信先生的主持下问世。与当时其他几份集刊不同,这份集刊出刊较晚。当这个集刊问世之时,已经到了“美学热”的末期。“美学热”初起之时,适应当时的政治环境,有借美学这个平台推动改革开放、使中国人的政治和文化生活走向正常化的作用。到了1985年,形势有了很大的改变,美学在走向学科化、专业化。“文革”以后上大学的新一代学者逐渐成长,陆续走向了学术研究的前台。这时出现的《外国美学》集刊,在学术上有着对外国美学进行专门化研究的追求,同时,对于培养新一代的美学研究者,也具有重要意义。许多学者曾深情回忆自己通过阅读该集刊和为之撰稿,在美学研究道路上成长的历程。这个集刊一直延续到2000年,出版了18辑,此后,经历了短期的中断,2005年筹备复刊,一直到今天又出了十多辑,影响越来越大,成为“美学热”时代硕果仅存的一份集刊。

二、美学的新流派和新思考

与其他人文社会科学相比,美学这个学科在中国一向有着争鸣的传统。这种争鸣在20世纪前期就表现了出来。20世纪初,王国维引入的“无功利”的静观美学,与梁启超关于文艺以“新民”的论述,就有着潜在的差异。蔡仪展开和发挥从日本学到的以“客观论”和“典型论”为核心的马克思主义美学,则与朱光潜所坚持的以“直觉”“距离”和“移情”为核心概念的当时西方流行美学之间形成鲜明的对立。如果说,这一切还是在不同的领域和地域发出各自声音的话,50年代的“美学大讨论”,则将一些不同的观点集中到了一起。许多学者同时写文章,甚至在同一份刊物发表,进行直接的、逐条逐句的相互批判。这种情况是过去没有的。对于“美学大讨论”的意义,现在学术界有着不同的评价。有人轻蔑地一笔带过,说这是苏联影响的结果。但“美学大讨论”不应看成是苏联影响的结果,正好相反,应该看成是尝试克服苏联影响的结果。

1949年以后,中国学术界,特别是在文艺理论界,确实是受到了苏联的巨大影响。在文艺理论方面,翻译出版了季摩菲耶夫的《文学原理》,请来了毕达可夫和柯尔尊授课。在此期间,先后引进了多本苏联的文学理论教科书。许多中国学者边学习边模仿,并且依照这些教科书的模式,写出了自己的教科书。但是,美学领域的情况则完全不同。历史上被称为“美学大讨论”的这场争论,是有意图、有领导、有组织地发动起来的。

“美学大讨论”正式开始于1956年6月朱光潜文章《我的文艺思想的反动性》在《文艺报》上的发表。众所周知,1956年2月,苏联共产党召开了第20次代表大会。在这次会议上,赫鲁晓夫作了批判斯大林的秘密报告。消息传到国内,中国人的反应是双重的:一方面,中国的领导人不赞成这种对斯大林的全面否定;另一方面,中国人也开始检讨此前一切向苏联学习,照搬照抄的做法。1956年4月,毛泽东做了《论十大关系》的报告,其中谈到,“最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然更要引以为戒。”同月,毛泽东在中共中央政治局扩大会议上说:“艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,应该成为我们的方针。”这是中国人摆脱苏联影响,走自己道路的开端。“美学大讨论”正是在这一背景下出现的,是“百家争鸣”方针的试验田。

据朱光潜回忆:“在美学讨论前,胡乔木、邓拓、周扬和邵荃麟等同志就已分别向我打过招呼,说这次美学讨论是为澄清思想,不是要整人。我积极地投入了这场论争,不隐瞒或回避我过去的美学观点,也不轻易地接纳我认为并不正确的批判。”

在《我的文艺思想的反动性》一文发表后,规模宏大的“美学大讨论”开始了。正是由于这个背景,促成了美学上的派别之争的形成,也形成了当代中国美学的争论与积极建立学派的传统。50年代所形成的美学上的四大派,即主观派、客观派、主客观统一派,以及客观社会派的争论,除了主观派声音较弱,后来销声匿迹外,其他三派的争论一直在持续,由此形成了当代中国美学的传统。这种学派意识,也在学界造成了一个错觉:要研究美学,就要发明美学的一个派别,提出一种对“美的本质”的观点,树起一面大旗。

到70年代末和80年代“美学热”发动之时,美学上的这四大派又重新出现。各派都在整理自己的观点,把过去的文章编成书,并在原有基础上发展完善。然而,在这时,相比之下更为活跃的,是以李泽厚为代表的客观社会派,与以蔡仪为代表的自然派。这两派分别编辑了《美学》(俗称“大美学”,由上海文艺出版社出版)和《美学论丛》(由中国社会科学出版社出版)。“四大派”是在特定年代产生的特别的现象,具有那个时代所特有的、不可复制的特点。

到了90年代,继“四大派”之后,不少人宣称,自己创立了“第五派”。这种“第五派”,不是一家,而是多家。谁是第五派?是和谐美学派,生命美学派,还是此后的生态、生活、身体神经美学等各派?实际上,“四大派”是一个历史的概念,是在20世纪50年代中国特定学术环境中形成的。此后的派别,都不能放在同一个层面上来论述。我们可将这些派别统称为“第五派”,但“第五派”并不是一个派,而只是一种现象。这种现象对于美学领域的学术创新,意义是双重的,我们也应该辩证地看待:一方面,学派意识会带来论辩的深入,从而使研究者在论辩中得到提高;但另一方面,门派意识也会造成研究的非理性化,出现非理性的站队。

世纪之交,周来祥教授曾总结说:“随着朱光潜、蔡仪、吕荧等老一辈的相继去世,随着美学探讨的发展,美坛上也由老四派发展为自由说、和谐说、生命说等新三派。”他的这种表述表明,一些新的派别,不再是在原有的四派基础上再增加一派,而是既有学派在新的环境中的分化和发展。

这里的“自由说”,仍是德国古典哲学的余波。围绕着“自由”,李泽厚与高尔泰曾有过一个争论。高尔泰认为,“美是自由的象征”,而李泽厚则认为,“美是自由的形式”。他们关于“自由”的概念,都来自德国古典思辨哲学的传统。高尔泰所追求的,是对规律的超越,而李泽厚则强调对规律的掌握。当杨春时等人试图以李泽厚为批判对象,提出“超越”的概念时,他实际上是从高尔泰、刘晓波等人的观点中受到启发,将现存的状况看成是“异化”,要从对它的“超越”所获得的“自由性”来定义美。

周来祥提出的“美是和谐”,是回到人与自然以及人与人的关系中去寻找美。这是一个很好的思路。但是,和谐可以成为美的一种特性,并不等于和谐就是美。美的对象不一定和谐,和谐的对象也不一定美。何况,和谐也有各种各样,自然界有和谐,人与自然界有和谐,人与人之间有和谐。不同的民族、不同的文化、不同的时代,对于和谐又可以有不同的理解。

与一些从批判“实践美学”立论的观点相反,在美学界也出现了一些“新实践美学”的研究者。在这里,具有代表性的是朱立元的“实践生存论美学”。朱立元一方面继续坚持将美的本质建筑在“实践”概念之上,另一方面,试图对李泽厚的美学进行修正。第一,朱认为李泽厚的“实践”主要指物质生产劳动,而他则强调包括精神实践在内的广义的实践。实践是去“做”什么,而离开操作性的人的精神活动能否被称为“实践”,这成为讨论的焦点。人去“做”,在活动中产生感受,以至产生对这种活动的思考,从而改进人的活动,这是实践。这里的思考、感觉、情感等精神性活动,并不能被独立出来称为实践,而只是在成为人的物质性活动的一部分时,才被纳入到实践中。第二,他认为,由于蒋孔阳提出了“美在创造”,因此认定李泽厚的美学是“现成的”,而他根据蒋孔阳的“创造”的思想发展出来的美学是“生成的”。实际上,当李泽厚说,审美的“文化心理结构”形成时,其中有一个从文化到心理的过程,心理是通过“积淀”而建构起来的,其本身就有生成的含义。第三,朱立元强调关系,提出了“关系生成论”。这种观点是从李泽厚和蒋孔阳关于“实践”和“创造”的观点生发而来,但在主动性方面还是有差异。他强调“人生在世”,并将之理解成“实践”。实际上,“实践”所要强调的,不是“存在”(being)或“生存”,而是主动地去“做”和“创造”。

无论是李泽厚,还是蒋孔阳、朱立元,以及所有实践美学、新实践美学的拥护者,都从一个观点出发:劳动使猿变成了人。因此,人的本质在于能进行制造和使用工具的劳动。这本身是关于人的起源的一种哲学学说,但美学家们却将之移植到关于美的本质的定义上来。人的本质被当成是人区别于动物之处,再从这种人与动物的差异来寻找美的来源。于是,最早的美就只能是打制石斧的劳动中所形成的形式感,以及从最早的原始崇拜中所积淀下来的关于色彩和图形的“有意味的形式”。这种从概念上对动物与人之间差异的寻找和认定,并以此作为逻辑起点来定义美的本质,与从动物到人的连续进化过程的事实,显然是不符的。事实的情况是,动物也追求美;认定人才有美,动物不可能有美,是人类中心主义的遮蔽而产生的偏见而已。只要还原到进化论,克服神创论的立场,就可以扫除这种偏见。那种“超越说”将美诉诸“自由”概念,更是一种从逻辑概念出发而产生的结论,是一种对历史的逻辑限定和心理投射。

当代中国美学中,还有一派也很有影响,这就是从“生态美学”到“生生美学”的美学观。生态美学在出现时,就在是美学的一个分支还是一种新的美学流派的冲突之间纠结和徘徊。它最初提出时,是致力于建立一个美学的分支。据曾繁仁先生讲,生态美学有狭义与广义两种理解。狭义的理解,是“从生态系统的角度来审视自然之美”。这是致力于对原来就有的自然美给予一种新的理解和阐释。关于自然美,此前有“自然的人化”的解释,落脚点在于人对自然的征服和改造。生态美学致力于从人与自然一体化的角度来看待自然之美,吸收了中国古代天人合一的思想传统。对生态美学的广义理解,是指生态文明新时代的美学。这是给生态美学赋予了一个历史的概念,即属于一个时代的美学,而这个时代以生态文明来命名。这个命名基于这样一种对历史的认识,即在工业文明之后,有一个后工业的文明,这是一个“后现代”的生态文明新时代。

这种生态美学向着本体论上的进一步发展,就致力于走向一种更倾向于生命美学性质上的生生美学。盘踞于这种美学创立者心中的一个难题,是如何克服人类中心主义。生态学讲的生态是人的生态。环境美学也是如此,我们所说的环境友好型,所指向的还是对人的友好。生生美学,讲众生平等、万物生长,是对这种人类中心主义的克服,并以此与中国传统的哲学联系了起来。然而,众生平等还是不平等?这个问题并没有解决。众生平等是反进化论的,但我们还是想守住“进化论”这条底线。人类高于动物,高于众生,又能友好地生活在世界之中,这种哲学观念,并不能从过去,更应从未来汲取理论资源。人来自动物又高于动物,从动物到人,有着连续性。

除了以上这几组争论外,在美学界还存在着四个理论群组的争论,也都产生了一定影响。这四个理论群分别是:

第一,生命美学、生活美学和人生论美学。这三种理论各有其不同的理论来源,却由于种种机缘,在中国汇合到了一起。生命美学是在生命哲学影响下形成的。在柏格森、狄尔泰、齐美尔等人的哲学思想影响下,学术界在20世纪末出现一些讨论生命美学的文章。这些文章试图从一个新的视角,对美学的基本问题进行探讨。这些思想引起了一系列的争论,也活跃了学术气氛。除此以外,在杜威、韦尔施和费瑟斯通的理论影响下,中国美学出现了从“日常生活审美化”到“生活美学”的研究。研究者对美学的日常生活化持不同的态度,也因此出现了一些讨论。这一组理论中的第三种,即“人生论美学”,既受生命美学和生活美学的影响,更受中国传统的审美人生观念的影响。从某种意义上讲,这更像是一种生活态度,在现有美学理论中起着补充作用。

第二,身体美学。在当今的中国,身体美学已经成为一个大家族,有众多的研究者。这个概念在一开始,很受梅洛-庞蒂的存在主义哲学影响,属于现象学和存在主义一系。自从2002年舒斯特曼的《实用主义美学》译成中文以后,实用主义线索的身体美学观在中国占据了更大的优势。舒斯特曼的理论出发点,是杜威的实用主义美学,特别是杜威关于经验的论述。杜威解释什么是经验时,曾说到,经验既是“受”(undergoing),也是“做”(doing)。是一种感受与操作的双向动作。据此,在谈到身体时,舒斯特曼特别强调,他不要用body aesthetics,而用somaesthetics。Body所指的身体,有尸体的含义。他所要强调的,是以活着的、活动过程中的人的身体的感觉来研究美学,不能离开处于经验中的人。这种理论来到中国,一些学者望文生义,展开对身体的研究,并为此多方寻找资源。这里有发展,也有种种误读。当然,误读也是发展。“被曲解的形式”可以成为“普遍的形式”,借他人之酒杯,浇心中之块垒。舒斯特曼也曾多次指出这种误读,但后来,随着他的理论在中国影响越来越大,误读也越来越多,他感到无奈,似乎变得享受这种误读了。

第三,生理—心理的美学。现代中国美学有着深厚的心理学的传统,这一传统至少可以追溯到朱光潜的《文艺心理学》。在这本书中,朱光潜综合了直觉、距离、移情、内摹仿等心理学说,运用大量中外文学艺术的例证加以说明,使之成为一本在1949年以前有着巨大影响的著作。20世纪50年代的“美学大讨论”中,由于西方心理学受到了批判,美学中的心理学色彩有所淡化,但心理学的影子仍存在,一些重要美学家仍努力在研究中加入心理学因素,例如,有人在论述中使用巴甫洛夫的“第二信号系统”。到了“美学热”之时,心理学又大规模地进入到美学之中。例如,鲁道夫·阿恩海姆的“格式塔”心理学,弗洛伊德、荣格的心理分析方法及其理论模型,以及皮亚杰的“发生认识论”等,都在中国产生了巨大影响。但是,从总体上讲,中国的心理学美学成果,主要还是引进的,原创的理论还不多。当然,近些年来,在这方面有一些努力。例如,李泽厚在他综合“有意味的形式”“积淀”“文化心理结构”等理论的基础上,尝试建构“感知”“想象”“理解”和“情感”四要素心理学假设。除了这些带着假设性的观点之外,有一些学者开始神经生理的假设及其求证的工作,他们的努力是重要的,也取得了一些成果,可惜的是,这些方法的实验条件还不具备,还缺乏神经生理学、病理学、医学等科学领域的合作,没有形成很好的科学实验团队并拥有相关的设备。如果条件具备,相信这种科学实验会取得一定的成果。

第四,进化论美学。这方面的研究,目前在中国比较弱,有一些学者尝试作了一些探索,但影响还不大。从20世纪50年代开始的美学上的“四大派”,观点虽各不相同,但有一点他们是一致的,那就是将美与人联系起来,认为只有人才有美。在这几派中,只有蔡仪的客观论派,将美归结为物的特性,但这一派持“反映论”立场,认为美要获得美感,也仍然要通过人。持主观论立场的美学家认为美即美感,由于人的美感才有美。持主客观统一派的学者,认为“在物为刺激,在心为反映”,是物与心的统一,也是从人的一边来谈论美。持客观性与社会性统一的一派,则将美归结为人的社会性,美离不开这种社会性。到了80年代,被称为“实践美学”的一派占据着主导地位。这时,美被归结为人的劳动实践。劳动使动物变成了人,也产生了美。从原始人打制石斧开始,就把人与动物区分开了,同时,也宣告了美的诞生。打制石斧,形成了人的最早的形式感,这种形式感的积淀,完成了外部世界对形式的追求和内部世界形式感的形成。于是,人的起源就同时成为美的起源,人的本质也同时成了美的本质。

由于这种人本主义力量过于强大,在中国一直占据着统治地位。学界也有人尝试对这种观点进行批评和挑战,但一直没有产生太大影响。直到今天,美学讨论还在纠缠是否“有人”。似乎“有人”就是好的,“无人”就不好,而没有对如何从“无人”到“有人”的发展过程作出说明。

最近一些年,一些国外学者的著作,例如沃尔夫冈·韦尔施的《动物美学》被译成中文,不断有一些人类学、进化论的美学观点被人们提起。达尔文、杜威等人关于“美”的起源的一些观点重新受到人们的关注。从动物到人的进化,原本是一个连续的过程,只是由于受一些传统哲学观念的影响,特别是德国古典哲学形成的“理性”传统的影响,学术界致力于从人与动物区分这一点来立论。达尔文和杜威在思考这个问题时,则正好相反,是从动物到人的连续性方面来思考美和美感的根源。

三、中国当代美学研究发展的趋势

世纪之交的美学处于建构期,这一建构,如果仅仅用这一时期产生了多少流派来概括,那将是片面的。正如前面所说,从80年代开始的美学流派建设,与50年代的几大派,在性质上具有不同的含义。50年代的美学,是在一个相对封闭的状态下,美学家们各自建立自己的体系,目的是寻找和建立马克思主义的美学理论体系。80年代,许多重要的美学家都不再致力于建构大体系,而是带着“多研究问题”的态度,致力于学科基础的建设。在这一时期,从国外引入的分析美学、现象学美学和实用主义美学,也都具有回到问题本身,而不是树立一个学派的特点。分析美学致力于概念分析而不是建立一种新的本体论,现象学美学“悬置”本质而专注现象,实用主义美学超越美学本体论的争论,致力于在不同学派的研究之间架起桥梁。受这些思想的影响,在中国的美学界,超越学派间争论的立场成为主流。学者们不是致力于在不同学派间争出一个是非,也不是在学派意识比较强的代表人物之下选边站,而是努力回到问题本身。

80年代的“美学热”的另一个遗产,是在中国形成了一支实力强大的美学研究队伍,依托大学的哲学系、中文系和外语系,这支研究队伍生产出了数量可观的美学著作。尽管在80年代后期至90年代初,美学学科显得萧条,一批研究者从美学学科出走,在别的学科中寻找出路,但在美学这个学科中,仍有一批人在坚守。这些美学学科的守望者们,除了从事外国美学的译介,传统中国美学的再发现,以及对美的本质问题的新探讨以外,还组织团队,进行较大规模的美学编纂活动。这些组织活动形成了一批具有里程碑意义的成果,也通过团队的活动,在青年研究人才的培养方面起到了积极作用。具体说来,这方面的研究有以下几方面:

第一,编辑和出版美学史著作。继朱光潜的《西方美学史》之后,中国学者撰写了多种西方美学史研究著作。早在20世纪60年代,汝信就出版过《西方美学史论丛》,后又在80年代出版其续编,蒋孔阳1980年出版了《德国古典美学》一书,对西方美学进行专题研究。90年代,毛崇杰、张德兴、马驰合著了《二十世纪西方美学史主流》一书。此后,蒋孔阳和朱立元合作主编的七卷本《西方美学通史》,汝信主编的四卷本《西方美学史》出版。这些大容量多卷本的美学史著作,以及其他如张法、牛宏宝、凌继尧、章启群、周宪等撰写的单卷本的西方美学史著作,各自体现了中国学者对西方美学的理解,其中有不少独特的见解。

在这一时期,一些西方重要的美学史著作也被译成了中文。例如,鲍桑葵的《美学史》,克罗齐的《美学史》,吉尔伯特、库恩的《美学史》,除此以外,还有李斯托威尔的《近代美学史评述》,门罗·比厄斯利的《美学史:从古希腊到当代》等。这些国外美学名著的译介,拓展了中国美学研究者的视野。

中国美学史的研究,实际上与西方美学史研究有着一种对应的关系。美学作为一个学科,从20世纪初就开始引入到中国。但是,中国美学史的撰写,却直到20世纪80年代才兴盛起来。在80年代以前,国内有中国文学批评和中国文学理论的史类著作出现,也有一些对中国古代美学经典的研究著作出现,但中国美学史的撰写意识,却是在80年代才出现的。中国人开始写作中国美学史,一方面与美学这个学科在中国的兴盛,从而有历史追溯的要求有关,另一方面也与引入的和中国人开始撰写的西方美学史所起的示范作用有关。

20世纪80年代,李泽厚和刘纲纪合作编写的《中国美学史》(共二卷),叶朗著的《中国美学史大纲》,这两本书开了一个很好的先河,在美学界产生了重要影响。随后,敏泽出版了《中国美学思想史》(三卷本)。到了90年代,许多学者都出版了各自的中国美学史著作,其中包括周来祥的《中国美学主潮》,陈望衡的《中国古典美学史》。

早在1981年,李泽厚出版了《美的历程》一书,产生了巨大影响。他的这本书的写法,促成了许多效仿者出现。在世纪之交,有两套多卷本的著作,不仅限于“美学”,而且还讲“审美风尚”和“审美文化”。许明主编的《华夏审美风尚史》(十一卷本),陈炎主编的《中国审美文化史》(四卷本)这两套书的问世,在学界引起了广泛的注意。它们将视野投向了范围广泛的审美现象,以比《美的历程》大得多的篇幅,对中国人审美的历史作了全面扫描。

此后,新世纪初,由叶朗任主编,朱良志任副主编,出了三套大书:《中国历代美学文库》(共19册)、《中国美学通史》(八卷本)、《中国艺术批评通史》(七卷本)。这三套书规模巨大,是这一时期中国美学研究的重要成果。曾繁仁主编了《中国美育思想通史》(九卷本),朱志荣主编了《中国审美意识通史》(八卷本)。这些著作,显示出中国美学研究界具有巨大的科学生产力,这在世界范围内也是少见的。

第二,美学的范畴和概念史研究。20世纪中期,在英国、北欧和北美,曾出现了一个重要的美学流派,即分析美学。分析美学最早是在维特根斯坦的语言哲学的影响下形成的,致力于用语言分析的方法来研究美学。从20世纪50年代到80年代,是欧美分析美学兴盛的时代,出现了许多重要的美学家,提出了不少重要的美学思想和方法。然而,在这一时期中国出现的“美学大讨论”和“美学热”,与西方同时代分析美学思想体系不同,使用的方法不同,学术研究的导向也不同。并没有形成对话关系。那一时期中国主流美学家们对分析美学都持排斥的态度,即使有个别分析美学的著作译成中文,也不受重视。然而,到了世纪之交和新世纪初,中国学界开始了对“分析美学”的引入,几部与概念史研究有关的著作,也在中国学界起着示范的作用。这其中有美国美学家布洛克的《美学新解》的再版(再版时改名为《现代艺术哲学》),以及波兰美学家塔塔尔凯维奇的《西方六大美学观念史》的台湾译本在大陆的出版。同时,在文论研究中,也兴起了“关键词”研究热,对美学中的关键词研究起到了推动作用。许多学者仿照这两本书的做法,开始了对中国美学中的概念进行研究。

在中国美学概念研究中,这其中篇幅比较大的著作有成复旺《中国美学范畴辞典》、王振复主编《中国美学范畴史》、《中国古代美学范畴丛书》等。除此以外,还有一些学者围绕着“意境”“意象”“气韵”“风骨”等概念,进行了专门的研究,取得了良好的成就。

由于中国美学在历史上具有继承性,许多明清时流行的概念范畴都可溯源自先秦两汉魏晋时期,因此,概念范畴史的研究,成为中国美学史研究的一个很好的方法。这种概念和关键词的研究,对于克服那种大体系的建构,具有积极的意义。同时,除了对中国美学的概念范畴研究之外,还有一些人从事一项富有挑战性的工作,是进行中西方概念和范畴的比较。这方面的尝试,会对美学研究的发展,起到积极的作用。

第三,在世纪之交的中外交流的大背景下,出现了一些在当代美学语境下研究中国传统美学和艺术观念的尝试。这些研究不是就古代来研究古代,而是努力挖掘这些研究的当代意义,同时以这些理论资源进行国际对话。

20世纪90年代,叶朗尝试用“意象”来克服主客二元对立的美学观,认为“意象”既是主观之“意”,也是客观之“象”,又自成一个整体。此后,他努力将这种研究与哲学现象学结合起来,在现代哲学语境中思考这一命题。

在中西绘画观念的比较中,宗白华曾提出,中国绘画是“线”的造型,而西方是“团块”造型。中国艺术源于书法,而西方艺术源于建筑。因此,中国与西方在艺术方面有着两种完全不同的起源。在这方面,高建平撰写了一本英文著作《中国艺术的表现性动作:从书法到绘画》,这本书被列入《美学百科全书》中卜寿珊所著《中国美学:绘画理论与批评》辞条的参考书目。这部著作讲述了中国绘画艺术中,存在着一种“看不见的身体”,即身体的动作所具有的表现性。绘画是静态的,但本身具有动态性。该书出版后,在国外的美学和汉学的权威学术刊物上出现了不少书评,对该书的一些学术观点给予肯定,同时,一些学者,例如美国格式塔学派美学家鲁道夫·阿恩海姆和瑞士日内瓦大学汉学教授毕莱德都为该书撰写了书评,分别在《英国美学杂志》和荷兰《通报》上发表。

在世纪之交,有一种现象引起了美学界的普遍注意,这就是“图像转向”。这一转向最早从一篇文章的翻译开始,即阿列西·艾尔雅维奇的《眼睛所遇到的……》。在此之后,图像世界、图与文的关系等课题,吸引了众多研究者的注意。一些优秀学者对此作出了很有价值的研究,这些研究虽然不属于狭义的美学研究的范围,但作为“超越美学的美学”的一种,对当代美学的改造和构建具有积极的意义。

结语:回到未来的中国美学

20世纪的中国美学波澜起伏。从向西方学习,到与世界平等对话;从引入一些理论模式并采用中国人熟悉的例证来解说这些理论,到在中西结合的基础上进行理论创新,中国美学界的理论姿态在悄悄发生变化。

当然,中国美学所面临的问题还很多。在派别意识的引导下,有些著述显示出立口号树旗帜的意愿大于实际的内容,形式创新大于理论自身的创新,这些问题又与学术体制方面的问题纠结在一起。

新世纪的美学如何发展?当然,理论创新是必不可少的。美学上的20世纪是一个创新的世纪,出现了众多新的流派,不断出现新的转向。那么,下一步的路如何走?我们还是要从理论的反思开始,走“回到未来”之路。在不断出现新的理论之时,回望20世纪的各种理论创造,检讨其得失,温故以知新,在前人研究的基础上,在一些具体的美学问题、具体的概念范畴研究方面,拿出实实在在的成果。

〔本文为国家社科基金重大专项课题“新时代中国特色美学基本理论问题研究”(18VXK010)、国家社科基金重大招标项目课题“美学与艺术学关键词研究”(17DA017)的阶段性成果〕

作者:高建平,深圳大学人文学院教授(广东深圳 518060)。

本文载于《学术月刊》2020年第6期。