史红

【内容摘要】

“红色舞蹈”是国家话语的艺术传播,是主流意识形态的艺术表达。本文以“红色舞蹈”为研究对象,分析它与建党百年之间的内在关联,分别从历史化运行逻辑下的事实与精神映照、革命内容主导下的表现模式与形态、情感与理念诉求下的艺术修辞三个方面,阐释了“红色舞蹈”的反映机制、创作形态与艺术加工。

【关键词】

红色舞蹈;建党百年;历史化运行逻辑;革命内容主导;艺术修辞

中国共产党成立以来的百年,是波澜壮阔、砥砺前行、筚路蓝缕、栉风沐雨的百年。在历史车轮前进之际,中国共产党指明了实现中华民族伟大复兴的正确方向,以坚强的领导核心,率领全国人民,实现了中华大地的沧桑巨变,改变了中国人民的历史命运,做出了彪炳史册的杰出贡献,谱写了灿烂夺目的历史诗篇。在这百年辉煌历史中,“红色舞蹈”从不同角度,用不同形式、不同风格,以动态的身体语言表现了中国共产党奠基立业的丰功伟绩,以生动的形象塑造了可歌可泣的优秀中国共产党人,艺术化地诠释了中国共产党的理想、信念、使命和梦想。对这些“红色舞蹈”进行分析,可以使人“明理、增信、崇德、力行”。

一、历史化运行逻辑下的事实与精神映照

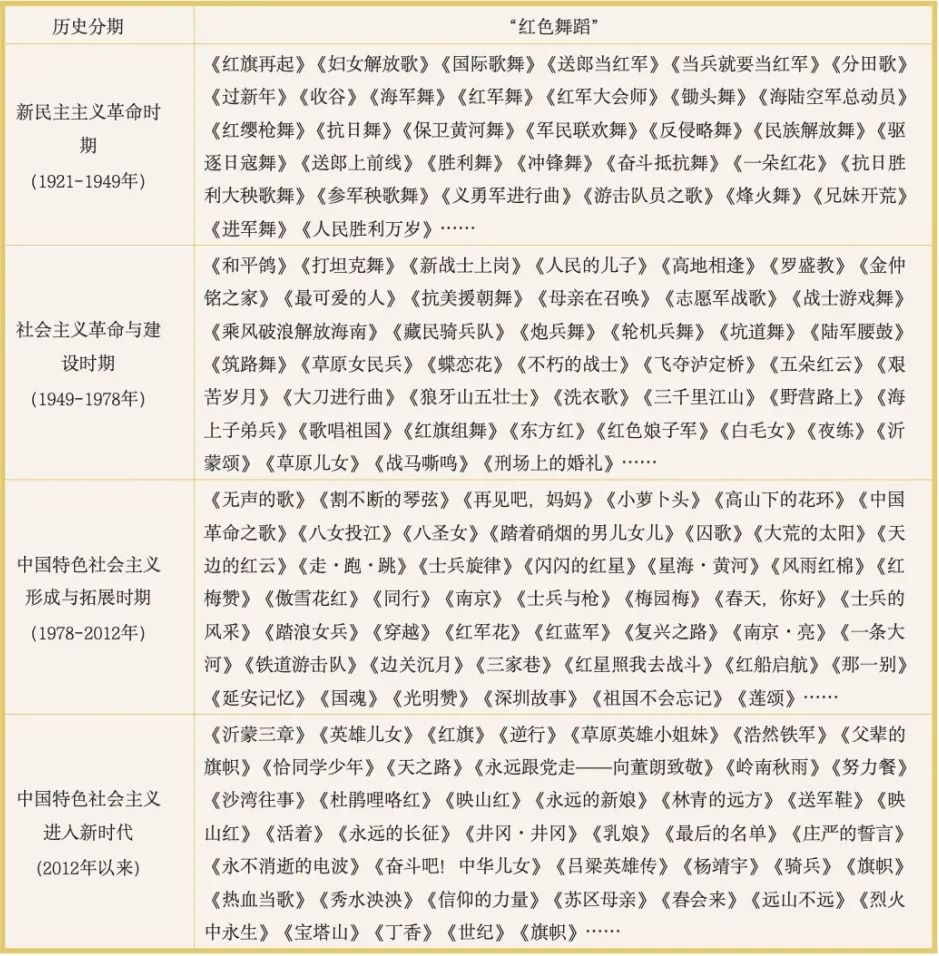

对于以表现中国共产党与革命为主题和内容的“红色舞蹈”来说,它的性质是国家话语的艺术传播,是主流意识形态的艺术表达。它记录着国家、民族不断发展的历史,镌刻着共产党人反帝反封建、追求革命理想的进程。“革命是最伟大的罗曼蒂克······惟真正的罗曼蒂克才能捉得住革命的心灵;才能在革命中寻出美妙的诗意;才能在革命中看出有希望的将来。”[1]“红色舞蹈”以“罗曼蒂克”的方式映照了建党百年中可歌可泣的故事,成为传递党的精神的艺术性的火炬和号角。“红色舞蹈”与建党百年历程之间有着紧密的内在关联,“红色舞蹈”在历史化逻辑下,形象地映照着中国共产党过去的峥嵘岁月、现在的功绩成就。根据党史资料,中国共产党100年的发展历史可以划分为四个时期:1921-1949年,新民主主义革命时期;1949-1978年,社会主义革命和建设时期;1978-2012年,中国特色社会主义的形成与拓展时期;2012年以来,中国特色社会主义进入新时代。[2]在这四个时期中涌现出大量的“红色舞蹈”,“红色舞蹈”对党史的事件、活动、人物等进行了充分的舞台化展现、塑造与讴歌(见下表)。

根据历史唯物主义之历史决定意识的观念,中国共产党历史与“红色舞蹈”的关系是:党史造就“红色舞蹈”,而不是“红色舞蹈”造就党史。就党史而言,它一方面是中国共产党过去所经历的事件、活动以及所创造的一切功绩;另一方面又是我们对建党百年历史的回忆和思考。前者是“党史的本体”,后者是对“党史的认识和反映”。从本体角度说,党史是客观的;从认识角度说,党史又是主观的。历史的本体又可以分为历史事实和历史规律,党史事实和党史规律就是党史的本体。“红色舞蹈”所表现的党史,首先是在尊重党史事实和规律基础上的党史,其次才是对党的主观情感的表达。它不仅要表现真实的党史,更要表现蕴含在党史中的精神以及由精神升华的情感。百年党史中饱含丰富的精神元素,党的精神主要反映中国共产党人在革命斗争中所显示出的精神追求和价值取向,具有正义性与合理性,是跨越时空的宝贵财富。习近平总书记多次在讲话中论述党的有关精神,包括红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、红岩精神、西柏坡精神、大庆精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、伟大抗疫精神、脱贫攻坚精神等一系列伟大精神。它们构建了中国共产党的精神谱系,同时也形成了崇尚、传承、弘扬革命精神的优良传统。建党百年,中国共产党就是依靠这些精神不断奋勇前进。这些精神是中国共产党得以发展壮大的“基因”,其中蕴藏着独特的思想和理念密码。“红色舞蹈”充分呈现了中国共产党的精神追求,讴歌了党的理想信念,表达了对党的热爱之情。

红船精神是红色革命精神之一。舞剧《红船启航》(2011)以中国共产党的诞生为历史依据,塑造了13位党的先驱人物,从五四运动到上海滩,从湖南工农运动到南湖的红船,展现了中国共产党成立的历史全过程,以及“开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神”[3]。编导以民族民间舞和中国古典舞为基础,并融入现代舞,用写实与意象相结合的手法,演绎出早期共产党人追求真理的澎湃激情。革命摇篮——井冈山革命根据地是中国共产党第一个农村革命根据地。舞剧《井冈·井冈》(2017)表现了井冈会师、红米饭南瓜汤、送郎当红军等一些主要场景,展现红军为信仰执着追求的坚定信念,为理想而勃发的青春激情,为谋求人民幸福而不惜牺牲个人的信仰之光,以及“坚定执着追理想、实事求是闯新路、艰苦奋斗攻难关、依靠群众求胜利”[4]的井冈山精神。苏区精神,是“坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献”[5]精神,是党在进行苏区革命实践中培育而形成的精神。舞蹈《那一别》(2009)表现了江西苏区新郎为革命从军、悄然别妻的动人故事。舞蹈从新娘视角出发,以“滑步”和“抛袖”为主题动机展开,以现代交响变奏技法,运用倒叙方式,追忆那永恒的“一别”。舞蹈用“单袖筒”表达了哀婉、凄美的心绪以及永不分离的忠贞和内心坚定的信念。长征,是历史上无与伦比的革命壮举,是中国共产党创造的惊天动地的人间奇迹,是谱写了万丈豪情的英雄史诗,是人类坚定无畏的丰碑。长征精神是对井冈山精神和苏区精神的传承和发展。《永远的长征——纪念红军长征胜利80周年文艺晚会》(2016)“长征篇”回忆了艰苦卓绝的岁月,舞蹈《出征》(2016)展现的是红军战士不怕牺牲的大无畏精神;舞蹈《血战湘江》(2016)以众多演员组成的人墙、宏大的气势再现了革命先烈浴血奋战的情景。整台晚会是对长征精神所蕴含的理想与信仰的颂扬与视觉演绎。延安精神是党的优良传统和作风的集中体现。《兄妹开荒》(1943)用活泼的秧歌步、田野劳作等动作,在反映解放区大生产运动,展现劳动的艰辛、劳动者的勤劳朴实的同时,更突出了自力更生、艰苦奋斗的延安精神。舞剧《红梅赞》(2001)以凝重的氛围、诗化的情节、有力的舞步、生死的冲突,以冰雪中绽放的“红梅”的坚强风骨隐喻中国共产党人的巨大人格力量,表现了身处逆境、临难不苟的红岩精神。舞剧《大荒的太阳》(1992)以石油工人为对象,用诗化的手法、象征的修辞,雄浑粗犷的舞蹈语言、朴实坚强的人物形象,展现着铁人风采与石油工人的骄傲,讴歌着他们为国家石油事业艰苦奋斗、无私奉献的大庆精神。其中撼天动地的壮观景象、金戈铁马的气势,让人动容。舞蹈诗《逆行》(2020)以抗击新冠肺炎疫情为背景,主线为援鄂白衣战士的战疫经历,他们以医生的天职与使命,逆行出发,挽救患者生命,生动诠释了“生命至上,举国同心,舍生忘死,尊重科学,命运与共”的伟大抗疫精神,展现出无私奉献的高尚品德。这些“红色舞蹈”托起一座座英雄的群雕,塑造了中国共产党坚强、刚毅的革命者的光辉形象,以及他们所释放出的耀眼的生命华彩,生动形象地传达出党的精神、理想与信念。

对建党百年历史的反映,真实性是“红色舞蹈”俘获观众心灵的密码。就真实而言,它有历史真实与艺术真实两种情形。历史真实是尊重历史发展规律,反映其客观性的真实,具有与历史事实重复的特质,也是符合规律性的本真、本然的事实;艺术真实是对历史发展、艺术叙述的尊重。历史阐释涉及有效性与权威性,它与真理、政治有关。在西方文化中,对历史阐释与政治存在的关系,有四种看法:其一,托马斯·霍布斯主张对历史的阐释应该绝对服从国家的政治要求;其二,康德认为应把对历史阐释者的社会功能与身份看作是人民和君主之间关系的仲裁者;其三,尼采认为使政治隶属于历史阐释,历史阐释是权力意志在其思想或艺术表现中所采取的形式;其四,韦伯认为历史阐释和政治分属两个领域,且实质上互相排斥。[6]82显然,这四种阐释有着不同的政治性立场。表面上,历史阐释应是科学性、真理性的,不带有政治利害关系,但是政治性应被视为“阐释的先决条件”[6]82。在黑格尔那里,历史学领域的真实内容是政治。如古语“明镜所以照形,古事所以知今”。对党史阐释亦是如此,回顾建党百年,了解党史,目的是“知史爱党、知史爱国”,作用是“不忘初心、牢记使命”,增强思想和行动自觉,铭记光辉历史,传承红色基因,其中的政治意义是十分鲜明、突出的。对百年党史进行阐释并服务于政治,是合乎它的社会功能的表现。从艺术领域反映党史,是给党史投射进一道彩色之光。后现代历史叙事学认为:历史叙事应当从“故事”形式编排中汲取自己的先决条件和合法性证成。怀特说,历史是“以叙事散文话语为形式的语言结构”[7]。后现代历史叙事学是把历史作为小说、散文来读的,这种后现代看待历史的方式关注的是历史事件中的“叙事性”方面。艺术真实与历史叙事性不同,艺术真实是基于历史允许被艺术表现的基础。从综合角度看,历史可以是科学陈述,也可以是艺术表现。但历史真实与艺术真实有别,这二者是“应该怎样写历史”的叙事化形式的差异:一是采取科学叙事形式,一是采取艺术叙事形式。历史学家以突出重大历史事件为主,认为历史书写不应过于“个人化”,“个人化”的历史记述不具有普遍性、代表性。[8]而艺术真实综合各种历史性文献,恰恰会去寻求个性化亮点,力图在个性中体现共性,呈现“虚构性真实”。艺术真实是虚拟的、主观的、想象的真实,但也是本质的真实。“艺术真实”需要细节真实、题材真实、逻辑真实。如:舞剧《沂蒙颂》(1975)中,英嫂回家,她推门查看、抱孩、择菜、切菜、生火、熬鸡汤等细节动作的呈现,就是真实生活状态的反映,她的动作非常具有表现力、渲染力。舞剧《永不消逝的电波》(2019)表现的是牺牲在中华人民共和国成立前夕的地下党员李白,这一题材根据真实事件改编,具有历史真实性。其舞剧创作主题是红色记忆,在谍战氛围下,以浪漫情怀演绎谍报人员的斗争历史。其中老上海的城市特色与风情,如石库门建筑、街头报馆、旗袍裁缝店被以一种真实的、细致入微的场景设计搬上舞台。它的叙事内容高度凝练,意象表达唯美浪漫,情节设置紧张刺激,非常吻合时下的审美趣味,在真实的人性中彰显崇高力量。

艺术家都有自己的价值观,他们在所创作的虚构艺术世界中会强调、倾向于某一价值观,并根据主题,有构想地设计人物、安排情节,描绘立足于社会现实的动态图像或动态形象。美国文学社会学家利奥·洛文塔尔(Leo Lowenthal)认为:艺术家“所关注的并不是有关事物、事件或制度的简单现实,而是一个鲜活的人类社会生存现实—这个现实包含了永远也不可能中立客观的个人的各类情感和态度而显得更加真实”[9]。“虚构性真实”就是艺术所呈现的社会文化价值,观众从艺术作品中了解当时社会发展、个人生存境遇,思考生存问题、社会问题。这一“虚构性真实”使其具有社会文化价值,也具有了认知作用。对艺术而言,“仅仅视为意识形态的一种表现形式,不仅剥除了艺术作品的历史完整性,也否认了艺术作品的理性创造性和认知作用”[10]。艺术有其特殊的创造性特点与认识功能。我们完全可以用动态身体语言,以微妙复杂的情感来呈现党史发展中那些感人的故事,揭示关于党史与个体“生存境遇”之间的本质关系,认识中国共产党建党百年的发展规律。我们在理解艺术“虚构性真实”时,应一并考虑虚构的人物形象、当时的情境以及社会历史环境;同时,把作家的关注个人的私人“方程式”写作转换成关注社会的社会“方程式”合作。这里“虚构性真实”不是虚无化的描述、无端的想象,而是生产的现实。我们并不能因为“虚构性真实”而否认历史的真实性,产生对历史本身的质疑,滑向历史虚无主义。美国文化批评家弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)说:“历史不是文本,不是叙事,它总是作为‘缺场的原因’影响着叙事化的运作。”[11]也就是说,历史不被艺术叙事所决定。中国共产党从诞生到斗争直至胜利的党史决定了“红色舞蹈”应遵循党史事实与党史规律进行舞蹈艺术叙事,把历史真实与艺术真实融合起来。现在学界某些以新历史主义为理论基础的“红色经典”文化研究,一味强调艺术和历史文化语境的联系,特别看重文本真实性,认为“红色经典”存在艺术虚构性质,被政治意识形态所特别操纵,由此产生对党史的否定。如一些研究者认为《铁道游击队》(2010)、《白毛女》(1964)是以“想象”为主而建构的艺术虚构作品,其方法主要是“民间传说的故事改造”“历史事件的人为提升”“主观想象的随意发挥”等。故而他们得出结论:“‘红色经典’的叙事原则,是‘戏说’历史而非‘忠实’历史,‘戏说’只是一种审美愉悦,它并不代表革命历史本身。”[12]这些研究者抽空了艺术背后的党史发展规律,其研究的出发点和结论,都存在着价值观问题。历史本身决定着意识形态,决定着“红色舞蹈”的产生。“红色舞蹈”作为艺术创作,必然包括人物的动作、心理或事件的细节等艺术想象和虚构成分,但一定是有历史事实和历史规律依据的,这是历史的本体。如《红岩》作者说:“《红岩》这本小说的真正作者,是那些在‘中美合作所’里为革命献身的许多先烈,是那些知名的和不知名的无产阶级战士。我们只是做了一些概括、叙述的工作。”[13]党史事实和发展规律,决定了“红色舞蹈”的艺术表现规律,赋予其真实性和价值意义。

二、革命内容主导下的表现模式与形态

“红色舞蹈”中选取的中国共产党发展历史的“党史题材”,既可以是党史中的重大事件,也可以是一个微小事件,只要这些事件能够呈现党史发展规律,构成党史发展链条的一个环节即可。“红色舞蹈”若表现重大事件,就应注重党史事件的梗概、骨架及其前因后果,以保证对党史内容的叙事贴近事实和规律;若表现微小事件,应注重事件发生的时间、地点与人物的真实感,以及叙事的完整性与合理性。“红色舞蹈”的内容叙事以建党百年的历史事实和规律为客观基础,故而它的叙事事实具有准确性、真实性,价值意义也由此产生。这些舞蹈作品往往以独特视角关注国家的发展变革、民族的兴衰存亡、社会的时代变迁、历史的关键事件等宏大的主题。“红色舞蹈”的内容叙事主线是中国共产党从诞生到发展直至胜利的感人故事,内容叙事语态是关于中国共产党进行中国革命的宏大叙事。宏大叙事英文为“Grand Narrative”,原为无所不包的“完整的叙事”,具有主题性、目的性、连贯性和统一性,本质是重构历史。它“大抵指研究者遵循某种理论预设,以历史上的某些重大事件为标志划分时期或阶段,从该时期或阶段中寻出一些重大事件或一连串性质相同或相近的事件,根据这些事件的性质特征断识它们反映了这段历史的某种发展趋势”[14]。法国哲学家让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)将宏大叙事描述为表现“伟大的英雄,伟大的冒险,伟大的航程以及伟大的目标”[15]。可以说,中国共产党百年历史就是一群伟大的英雄启动伟大的航程,实现伟大的目标的发展历史。以宏大叙事表现宏伟事业,对大型“红色舞蹈”作品是适用的。宏大叙事可以为历史记忆提供总体性的阐释框架,给事件、活动、行为赋予宏大背景下的意义坐标。大型音乐舞蹈史诗《东方红》(1964)就是宏大叙事的典型代表。它以具有代表性的党史事件为脉络,采用音乐舞蹈史诗的形式,重现风云激荡的历史场景,勾勒一个个不同时代的党史版图。它将中国共产党人为寻找正确的革命道路,不屈不挠、奋勇前进的历程进行了壮丽、生动的多维呈现,在弘扬革命精神、激励斗志的同时给人强烈的美感震撼。它的特点是把史诗性、宣传性、政治性、艺术性与观赏性相结合,组成革命化、红色经典式的艺术语言,以正面的政治抒情表达颂扬性情感,体现出国家、政治、民族的主题。宏大叙事模式甫一建立,就为其后的红色创作提供了可资借鉴的标本。《复兴之路》(2009)就是在这一模式下进行的探索,并逐渐走向成熟。它的创作要求是“主题要鲜明,场面要宏伟,感情要深沉,美学要纯正”[16]。它以重大历史事件为载体,通过“山河祭”“热血赋”“创业图”“大潮曲”“中华颂”五大板块的历史陈述,展现了中华民族崛起的伟大复兴之路。其情感主线就是对中国民族独立—中华人民共和国成立—国家富强的过程中党的领导作用和地位的高度认同感。它“以宏大的结构和全景式的规模体积,来构建一个崛起中的大国形象”[17],达到了“史”的真实性、“思”的深邃性和“舞”的感染力统一的艺术效果。

当然,“红色舞蹈”里不完全是宏观展示、宏大叙事,也有微观表现、细节描绘。宏大叙事背后并不意味着忽略中国共产党历史发展过程的复杂性与偶然性。历史建立在细节之上,没有对历史事件的细致探索,就无法阐幽发微。同样,党史事件是具体的,人物是立体的。叙事策略可以是宏大叙事和个体叙事的结合,把宏大主题落实到每个个体身上,使党的发展历程与个体生活实现同构与对接,更会让人感受到普通人自身与中国共产党发展之间休戚与共的亲密关系,形成强烈的代入感与亲切感。如舞剧《白毛女》(1964)就是以旧社会“小人物”的身世与命运,从普通人视角切入,呈现对宏大历史的微观记忆。这类作品既在宏观上把握住了革命历史发展的脉络,又有细节、情感的铺垫,避免了以滚滚历史洪流淹没平凡人物的偏颇,使党史的叙述更具象、更亲切。同时,对个体的关注也让“红色舞蹈”彰显了人文关怀,强调宏大叙事潮流中的个体价值和地位,是对党的发展历程的个体式表达。以小人物的叙述视点展现人格精神、亲情伦理,使得个人命运与党和国家的命运紧密结合。舞剧《闪闪的红星》(1999)采用多重空间叙事手法,在不同时空里呈现不同时期的潘冬子。主空间是青年潘冬子,依靠对梦境的摆脱而成长;次空间是少年潘冬子,表现童年时光和梦境。全剧叙事逻辑简单明晰,将舞台上的空间运用到极致。没有复杂的叙事性,剧情简化,以现代手法重新焕发闪闪红星的“新”生命。舞剧《永不消逝的电波》(2019)叙事视角下沉,不采用全知视角,而是将叙事线索聚焦于地下工作者,在特殊的叙事语境中以小见大,通过反映地下党冒着生命危险从事革命活动的事迹,实现了宏大叙事的“微化”表达,缩小了党史题材复刻历史产生的时代距离,也填平了宏大叙事风格下历史与普通观众记忆之间形成的话语沟壑,受到了观众的极大肯定。这些作品以生活化、人性化、立体化的表现策略,弥合了与普通观众精神世界的内在裂隙,使宏大叙事与个体体验相融并达成和谐。可以说,现代“红色舞蹈”已经形成了宏大叙事模式与个人叙事模式的多元并存,并进行了拓展。

“红色舞蹈”叙事模式的变化可以从结构、视角上反映出来。舞蹈结构服务于内容情节的发展、人物情感的表达,结构的设计体现着编导对表现手段运用的水平,并检验着其创作技巧的成熟度。一些当代编导采取了更有新意的构成模态,体现了创新性和逻辑性思维。如舞蹈《穿越》(2002)把特种兵战士的战争经历作为主线索进行创作,以“出发”“穿越”“完成”三部分搭建表层叙事结构,以顽强杀敌、无畏生死、追求极限、追求胜利的强烈愿望建立深层叙事结构。舞剧《英雄儿女》(2020)把“情境+人物”作为重塑经典的重要构成策略:在《一条大河》的音乐背景下,舞台上呈现家乡大河流淌的景象,王成和王芳的双人舞,呈现了家国情怀与至亲情感的统一;而战火纷飞的战争情境下“向我开炮”的舞段,王成孤军奋战、手举爆破筒的人物形象激发了爱国、悲壮、崇高的情感。它“通过情境的营造体现了舞蹈表达的特点,使得舞剧能够从叙事的限制中跳脱出来,通过情境‘点’的共鸣,带动对那个时代的审美感受”[18]。另外,有的“红色舞蹈”作品在情节的“显性进程”背后又设置了一条“隐性进程”。编导根据两条进程轨道,以双重叙事结构方式,表达出或对比或相反的主题思想与意义,塑造出相应的人物形象。观众必须将注意力从对“显性进程”的情节发展关注扩展到对“隐性进程”情节发展的关注,并注意它们的互动关系,才能理解作品中蕴藏的深意。“显性进程”与“隐性进程”的双重叙事结构体现出编导隐藏其中的观点、立场与态度。如:舞剧《红旗》(2020)聚焦于中华人民共和国的汽车工业,是对中国汽车工业的精神追忆,也是对中国汽车工业先辈们筚路蓝缕、艰苦奋斗的创业守业精神的讴歌。它以民族工业的崛起为宏大主题,采用“底层叙述”,从红旗厂一个工人的视角出发,通过回忆逐渐展开全剧。编导采用“一序四幕”的基本结构,叙述的内在逻辑是:从抗美援朝前线,日记本被鲜血染红,到日记本里的梦想被实现,红旗车研制成功;从少年叛逆、无知,撕碎笔记本、离家出走,到少年成长、成熟、回归,满怀希望在红旗厂中寻梦。在剧中,“日记本”串联起抗美援朝、红旗汽车工业发展的重大事件,成为内容与结构组织的重要元素。它还有多重寓意指涉:是民族梦、家国梦的寄托;是汽车工业梦的象征;是父母爱情梦的隐喻。舞剧叙述策略运用现实主义手法,以“显性进程”和“隐性进程”铺设两条线索:一条是小人物的平凡故事、人生境遇,以小见大;另一条是汽车的制造与独立发展,折射出“红旗发展”主题。“在具体路径上则是‘以点带面’,即通过‘父亲’的‘日记提要’来生发事象、衍生情境、形成‘场面’。这种路径的呈现,是一种‘散文式’的叙事,是‘意象’的跳跃和串联,是心理逻辑而非事理逻辑的联通”[19]。在舞剧的戏剧性上,《红旗》(2020)以矛盾冲突推动情节跌宕起伏的发展:一是抗美援朝历史背景下的民族矛盾,讴歌保家卫国、牺牲生命的英雄,呼吁珍视和平、感恩生活;二是时代发展背景下的父子矛盾,形成不同梦想与精神的冲突。它叩问着人心,由红旗精神、传承精神、汽车工业精神凝结而成的父辈精神,如何被继承、发扬?舞蹈编排上,有表现英勇战斗、团结奋进、群情激昂的群舞;有描绘革命情谊、甜蜜爱情、家庭亲情的双人舞;有刻画个人内心的痛苦、愤懑、喜悦、振奋的独舞。

再从叙事视角来看,构成故事环境的各种事实可以是个人“我”的自身视角观察,也可以是某一个人“他”的视角呈现。对于同一个事实,从不同视角观察就会出现不同的事实情况。传统的“红色舞蹈”多是单纯化叙事视角,主要是全知式视角。而现代“红色舞蹈”多是多重复合式或外部旁观式。如:群舞《士兵与枪》(2007)舞蹈叙事视角就是多重复合式,编导、演员、枪、观众都成了作品的叙事视角;群舞《红蓝军》(2009)使用的是平行视角,在同一舞台上,同时呈现红、蓝双方的实战场景。叙事结构、视角等变化反映出时代要求下,“红色舞蹈”题材内容、形式表现、动作语言以及观看策略的变化。在当代舞蹈文化语境下,中国共产党的精神形象塑造以及“红色舞蹈”审美取向也不断发展,这是“红色舞蹈”创作叙事模式丰富繁荣的逻辑必然。

对中国共产党的历史的表现决定“红色舞蹈”内容具有浓厚的时代政治性,它的题材是革命,内容是革命生活,主题是宣传革命思想。虽然“革命”一直是“红色舞蹈”的主旋律,但其创作手法是革命现实主义与革命浪漫主义的“两结合”。诸多革命前辈具有政治家的批判精神和诗人的浪漫气质[20]。在“两结合”中,其侧重点是与革命的现实主义结合的浪漫主义,“两结合”中革命的浪漫主义理想特指共产主义理想。“两结合”创作方法的提出有其特殊的政治背景,由于片面理解和实际运用中的偏差,造成这一方法被推向极端化、简单化的境地,在20世纪60-70年代成为艺术创作中的唯一教条和律令。新时期“两结合”似乎成为一些人眼中的“理论僵尸”,并出现了对“社会主义现实主义”的再阐释。但是对“红色舞蹈”来说,舞蹈本身就具有抒情性、浪漫性,“红色舞蹈”的“两结合”倾向于革命浪漫主义,它不是拔高人物、神化英雄,而是要求舞蹈人物、历史事件在符合历史身份或历史真实的基础上,尽可能加以理想化和浪漫化,创作出激荡人心的作品。浪漫主义根源在于“相信世上存在一种完美的前景,相信只需借助某种严格的原则,或某种方法就可达到真理”[21]10。对浪漫主义者来说,他们“有可能—如果不是绝对的话—达到某种近乎绝对的真理来整饬世界,创造某种理性秩序”[21]10。雨果说:“浪漫主义运动是智慧的行动、文明的行动、灵魂的行动。”[22]浪漫主义的表现手法,如虚构、象征、仪式化等,往往是实现对“完美的前景”“某种理性秩序”向往的手段。舞蹈也惯用这些手法,如西方浪漫主义芭蕾《仙女》(1832)、《吉赛尔》(1841)等,就是对美好理想的想象和美好世界的艺术营造。具有象征性的、激情的艺术想象是非常适宜表现革命英雄人物的思想情感和行为方式的。“红色舞蹈”之所以感人,就在于它散发着唯美浪漫的精神气息,洋溢着浓郁热烈的革命情调,充盈着积极乐观的情感。虽然这种因政治想象折射而形成的浪漫情感与浪漫主义本质特点有一定的差距,但是考虑“红色舞蹈”的内容因素,革命浪漫主义依旧是最适宜的手法。我们也不能把“红色舞蹈”等同于政治说教,“红色舞蹈”既有政治含义也有审美内涵,它是以审美形式释放出政治的内容和价值。

舞蹈塑造视觉动态形象,我们对形象的理解应是多元的,它可以是人物,也可以是物体,甚至是心理等。“它既可以指一个物质客体(一幅画或一尊雕塑),也可以指一个精神想象的实体,一个心理意象,即梦、记忆和感知的视觉内容。”[23]“红色舞蹈”作品中塑造了许多光辉的英雄形象,如:《五朵红云》(1959)中的柯英,《蝶恋花》(1959)中的柳直荀和杨开慧,《不朽的战士》(1959)中的黄继光,《刑场上的婚礼》(1979)中的周文雍、陈铁军,《红梅赞》(2001)中的江姐,《八女投江》(2016)中的女战士,《傲雪花红》(1999)中的刘胡兰,等等。这些人物形象的塑造既符合革命历史观指导下的历史真实,也表达出由动作行为、环境辅助构成的艺术真实。如《红色娘子军》(1964)洪常青出场时的动作:疾步前进、圆场、瞭望、观察、上步翻身、跳跃、转身、亮相,其形象特点是英姿挺拔、坚毅机警。第六场他不幸被捕时,为表现出大义凛然的英雄气概,他飞脚跃起,再急速平转、旋风空转、侧身亮相,展示出不怕牺牲的革命精神。另外,编导改变了古典芭蕾女子独舞、群舞的纤弱品格与审美,用娘子军战士的“射击舞”“投弹舞”“刺杀舞”,创造性地刻画了英姿飒爽的女战士形象。

近年来,“红色舞蹈”的编导们逐渐走出塑造英雄的模式,以平易近人的态度,构建个体视野下的人物形象。一些“红色舞蹈”展现出多元的个体化色彩。以个体化的观察、体验与情感方式去处理舞蹈人物,革命英雄被还原为有血有肉的普通人,充满了人情味。人是历史精神的体现者,对精神境界的追求、对美好理想的憧憬、对行为规范的遵循、对自我素质的涵养等,皆有民族、时代印记。艺术家在塑造艺术形象时,会更关注其背后隐含的思想意识。“红色舞蹈”人物形象往往具有鲜明的个性、坚强的意志、丰富的精神、传奇的经历和明确的目标,均具有象征意义和代表性。如:从个人复仇到寻求阶级解放的吴清华,从独自忍受苦难到寻求光明的喜儿,都是受压迫的人物形象,但是她们最后都“冲出虎口”“走出山洞”,暗含着反抗压迫而崛起的隐喻。这些艺术形象不仅包含创作者对革命史实的理解和认识,而且包含着艺术家的意识形态观念。同时,艺术家也受到时代因素的影响,塑造出具有时代特征和气息的人物形象。如在《士兵与枪》(2009)、《士兵兄弟》(2007)、《穿越》(2002)、《红蓝军》(2009)、《刀锋》(2013)等军旅舞蹈作品中,塑造的大气、正气、帅气的军人形象,带有偶像化的时尚感,以顽强、拼搏、奋进的光辉人格展现了21世纪军人的“正大气象”之美。

苏珊·朗格把舞蹈形象当作一种活跃的、动态的力的形象。舞蹈动态形象是由各种舞蹈动作和造型塑造的,身体作为人体最基本的表达工具,以动作为语言元素传情达意、表现意图。“富有表现力的动作是表现其意志的信号······虚构的姿势不是信号,而是表示意义的符号。”[24]可以说,身体作为舞蹈动作中的实体,通过各种动态或静态造型的呈现来阐明自身,形象就是由陈述、表意的动作建立起来的。舞剧《沂蒙颂》(1975)的动作语言是芭蕾语言与民族语言的结合。英嫂动作以芭蕾足尖为基础,再吸取山东秧歌的嫚扭步、大掖步、插秧步、提拧步等动作,以“拧、碾、抻、韧、扭”的动律塑造出她的独立性格。英嫂丈夫鲁英则以古典舞的戏曲表演身段为主,如飞脚、探海、拧旋子、射燕跳、双飞燕、卧鱼、掖腿转等,表现出武工队员的刚强气概。舞剧《铁道游击队》(2010)融入了山东三大秧歌(胶州秧歌、鼓子秧歌、海阳秧歌)。编导以“抻、韧、碾、拧”的胶州秧歌动律,用力的延伸,暗示女性坚韧不拔的性格;以“拦、探、拧、波浪”的海阳秧歌“范儿”,表现女性活泼开朗的性格。编导以枪为道具,持枪的游击队员在粗犷、豪放的鼓子秧歌风格下,动作大气,气势磅礴,显示出山东好汉的英雄气概,表现出军民团结、英勇奋战、抗击敌寇的精神。舞蹈诗《天边的红云》(1996)选取长征途中的云、秋、娃、秀、虹等几位红军女兵,表现了她们各自的成长、相互之间的友谊、美好的爱情、长征途中的磨砺,以柔中带刚的女性肢体语言,唱响生命的挽歌。编创者在编导手记中说,“云”是救护病人的护士,“秋”是坚定的布尔什维克、深受大家爱戴的大姐,“娃”是满脸稚气的小号兵,“秀”是淳朴善良的老兵,“虹”是战神般的班长,这几个角色代表着不同的女战士。其中“云”“秀”与各自恋人的双人舞,“秋”与丈夫的双人舞,都是对爱与美的追忆,深化了人物的性格内涵。她们相继出现又陆续牺牲,让人在感叹生命之时又产生对这些女战士的崇高敬意。群舞《踏着硝烟的男儿女儿》(1986),编导截取战士的温情时刻,把“抬手”和“轻吻”中透露出的男儿柔情与铮铮铁汉的坚韧糅合,塑造出一个坚强外壳温柔心、具有真实人性的军人形象。这些“红色舞蹈”以肢体语言塑造的人物形象,通过编导不断加工与提炼,达到用肢体动作将人物内心情感外化的最佳艺术效果,使这些形象不仅有血有肉、有性格有情绪,而且更有精神与灵魂。

三、情感与理念诉求下的艺术修辞

对“红色舞蹈”而言,舞蹈是载体,中国共产党的精神、思想和信念是灵魂。它强调的是意识形态,传达的是价值观念。“红色舞蹈”的创作需要寻找到激发强烈情感的“能指”,进而达到以个体感动触发共情、产生共振的目的。编导的任务就是通过舞蹈激发个体的感动,指向对中国共产党的理想、信念的认同,唤起个人对共产主义的信仰、对建设美好国家的理想担当、对党的使命担当的向往与憧憬。伟大的共产主义理想、信念传递需要有细腻的情感共鸣,方能动人。对中国共产党的认识是理性认知,而热爱党的情感却是一种超越个人切身情感体验的共同建构。这种超越性的情感建构需要在特定情境下的舞蹈氛围内进行呈现,以达到个体与群体共同体认党的命运和价值理念的作用,通过建立对党的共识的过程完成舞蹈的主旨传达。因此,“红色舞蹈”重视参与感、体验感,不仅要求身体的“在场”,而且要求心理层面的“在场”。通过舞蹈表现的个体命运过程,唤起观众情感共鸣,感受建党百年苦难岁月的艰辛,建构起对党的理想、信念、价值的认同。如《刑场上的婚礼》(1979)、《再见吧,妈妈》(1980)、《无声的歌》(1980)等舞蹈中,无论是英勇赴死的情侣、狱中不屈的英雄,还是奔赴前线的战士等,都是通过情感建构,彰显出革命历史进程中的人物特殊经历,构筑起维系个体发展与中国共产党的发展的集体记忆,形成个体化记忆与党的形象塑造之间的“情感共振”。

艺术修辞是为了更好地表达感情,达到更好的艺术效果的表现方法,如文学创作中的讽刺、夸张、象征、比喻、对比、借代、拟人、排比、对偶、层递等。在情感诉求下的“红色舞蹈”,有着丰富的艺术修辞方法。象征是“红色舞蹈”常用的艺术手法,它以一种感性显现或存在之物,暗示一种普遍的、被共同接受与认可的意义。意义的表现与意义是象征的两个因素,感性显现是意义的表现,意义由感性之物暗示而引出某种观念、内涵。黑格尔说,意义就是一种观念或对象······表现是一种感性存在或一种形象。[25]象征犹如隐喻,通过事实上或想象中的联系,再现或表现某物。“象征是指某种表达意义的媒介物(包括实物、行为、仪式、语言、数字、关系、结构等有形物和无形物)代表具有类似性质或观念上有关联的其他事物。”[26]象征以具体媒介物表现某种抽象的概念、思想和情感,有寓言式象征和非寓言式象征、公共象征和私设象征之分。“红色舞蹈”里的象征往往是寓言式象征、公共象征,它依靠固定的替代,形成一个固定的形式,并在红色文化传统中成为共同约定。如“红色”以及红色象征物(红旗、红星、红绸、红太阳等),被特别地象征革命、胜利等意义。如舞剧《永不消逝的电波》(2019),“电波”的背后是谍报员,“永不消逝的电波”象征着地下党为了革命不惜牺牲生命的大无畏精神。为了完成这一象征,作品在舞台时空上进行了创新。编导打碎并重构时间与空间,形成了全新的时空组合,生发出全新的审美意境。李侠与兰芬的双人舞,将情感发展的不同层次在同一空间交叠呈现,强化了他们由初相识到深深相爱的情感线索,这是同一空间中不同时间的重现,突出的是真实时空假定性中的革命者“同心”的象征。李侠在裁缝铺里寻找情报和兰芬被假扮车夫的特务拉走的两条线索,以同一时间不同空间的行为并置而产生的“蒙太奇”效果,强调了假定时空的真实性,以令人窒息的悬念和紧张感将舞剧推向了高潮。这部舞剧“从中国传统艺术意象化的创作理念,到现代多媒体构成的舞台心理流动空间,再到以生活动作演绎出来的情节舞之丝丝入扣的编织和推进,辅之以东方人希望听到的动人的主题旋律,以及西方现代音乐所擅长的场面音效,证明着:中华传统美学精神在实现了‘现代性转化’之时,就会焕发出巨大的艺术魅力”[27]。

隐喻,与我们“焦点觉知”的对象的象征不同,主要产生的是言甲意乙的“非我性”意会关联。按照波兰尼的分析,如果A事物可以体现出具有象征自我的意义,而且与体现的B事物产生新的关联,其结果就是隐喻。波兰尼还指出,在隐喻中存在着一种喻指旨趣(tenor)与言说媒介(vehicle)的非我性关联转换关系。旨趣指向媒介,其作用与象征相似。作为媒介的焦点对象反映旨趣,就会提升旨趣的意义。这使得旨趣不仅指向媒介,而且其本身也存在于媒介中。言说媒介虽然在场并成为焦点对象,但是它转喻不在场的旨趣,而旨趣会在隐喻中转变为焦点。如在独舞《割不断的琴弦》(1979)中,“琴弦”是言说媒介,其隐喻旨趣是追求真理而不屈不挠的革命精神。隐喻的本质是通过投射,用乙事物来理解和体验甲事物,它不仅是一种艺术修辞手段,而且是一种普遍存在的认知过程。“红色舞蹈”大量使用隐喻修辞。如对主人公精神的隐喻,舞剧《红梅赞》(2001)以红梅隐喻江姐,《傲雪花红》(1999)以抗寒红花隐喻刘胡兰等;如剧名对舞蹈所表达的精神内涵的隐喻,舞蹈《映山红》(2016)隐喻革命人的坚韧和热血洒向疆土的豪情。“红色舞蹈”作品的舞姿造型呈现、人物性格刻画、舞段传情表意等诸多方面,也存在着大量隐喻:在舞剧《闪闪的红星》(1999)里,身着红色花瓣裙的“映山红”群舞,象征着潘冬子的“心象”,隐喻着照亮黑暗、闪闪发光的“红星”,转喻为少年潘冬子成长后内心深处的革命情怀。“意象图式”(image schema)是打开隐喻之锁的钥匙,“因为当一个概念被映射到另一个概念,特别是从具体域向抽象域映射时,意象图式在其间发挥着关键作用,这就为我们能理解抽象概念提供了主要依据”[28]177。意象是感受本质与整体的一种表现性形式,“一件艺术品就是一件表现性的形式,这种创造出来的形式是供我们的感官去知觉或供我们想象的,而它所表现的东西就是人类的情感”[29]。意象就是艺术作品中生发情感的符号形式。“红色”不仅是一种色彩,更是一种高度凝练的意象,既是民族意象,与中华民族血脉相连,也是革命意象,与党的形象叠印在一起,如红旗、红星、红军、红太阳、红色精神、红色传统等。象征符号因为情境的整体营造而具有了情感意味,成为情景交融的“红色意象”,在“红色舞蹈”中反复出现,交织构成“意象图式”。“意象图式是在我们感知互动和运动程序中一种反复出现的、动态性的模式,可为我们的经验提供连贯性和结构性,它具有意象性抽象结构的功能。”[30]抽象性、体验性、心智性等是“意象图式”的特征。人在感知体验和互动的基础上,逐步形成对“意象图式”的认知,再进一步进行范畴化和概念化的提炼。它可以表示为“现实—互动体验—意象图式—范畴—概念—意义—语言”[28]171。如《和平鸽》(1950)以“鸽子”作为象征手法强调了具有世界意义的和平意义,将抽象的概念附着在具体的动物形象上进行思想观念的意象化和生命化转化,运用芭蕾形式以拟人化的手法表达中国对和平的期望。在《东方红》(1964)开场舞蹈“葵花向太阳”中,“葵花”所蕴含的意象为人民群众,“太阳”的意象为中国共产党,葵花离不开阳光,中国离不开共产党。编导将现实中自然现象“葵花向太阳”转换为以中国共产党为核心形成凝聚的政治意象,从而激发起团结的力量。

这些“红色舞蹈”的艺术修辞是手段、工具,主要指向一种精神与理念,如共产主义理想与信念、中华民族优秀传统文化、新时代改革创新精神、艰苦奋斗的优良作风等。“红色舞蹈”是中国共产党的意识形态的艺术传播,对当下的意识形态格局、民众精神图谱和舞蹈创作产生很大的影响力。在建党百年之际,通过梳理“红色舞蹈”作品,去探究舞蹈与中国共产党的历史发展的关系,提炼出“红色舞蹈”对党史的艺术反映、创作范式、形象塑造和修辞手法等方面的特点,可以提供给创作者以理论参考与实践指南。

“红色舞蹈”运用艺术修辞的目的是树立坚定不移的共产主义理想,表现令人敬仰的英雄人物的崇高品质,从而彰显中国共产党人顽强拼搏的勇气。“红色舞蹈”凝聚革命灵魂,传承红色基因,使人们在共产主义政治信仰、政治取向和政治操守等观念层面上实现认同,从而品读中国共产党人奋斗的精神密码,赓续中国共产党人的精神血脉。

【作者简介】史红,女,博士,首都师范大学教授、博士生导师。主要研究方向:舞蹈学、舞蹈文化。

【注释】

① 此表为不完全统计,仅列出部分代表作,作品信息来源主要为以下文献:王克芬等主编.中国舞蹈大辞典[M].北京:文化艺术出版社,2010;王克芬,隆荫培.1840-1996:中国近现当代舞蹈发展[M].北京:人民音乐出版社,1999;于平.中国现当代舞剧发展史[M].北京:人民音乐出版社,2004;茅慧.新中国舞蹈事典[M].上海:上海音乐出版社,2005;刘敏.中国人民解放军舞蹈史[M].北京:解放军文艺出版社,2011;刘青弋.刘青弋文集:10中华民国舞蹈史(1912-1949)[M].上海:上海音乐出版社,2013;冯双白.百年中国舞蹈史:1900-2000[M].长沙:湖南美术出版社,2014;《中国舞蹈史》编写组.中国舞蹈史[M].北京:高等教育出版社,2019.

【参考文献】

[1]蒋光慈.蒋光慈文集:第4卷[M].上海:上海文艺出版社,1988:70-71.

[2]中国共产党的奋斗历程与优良传统:《中国共产党简史》导读[EB/OL](2021-05-24)[2021-06-01].http://theory.people..com.cn/n1/2021/0524/c40531-32111819.html.

[3]习近平.弘扬“红船精神”走在时代前列[N].光明日报,2005-06-21(3).

[4]新华网.“平语”近人:习近平谈革命战争年代的红色精神[EB/OL].(2016-06-30)[2021-06-01].http://www.xinhuanet.com/politics/2016-06/30/c_129103280.htm.

[5]习近平.在纪念中央革命根据地创建暨中华苏维埃共和国成立80周年座谈会上的讲话[N].人民日报,2011-11-05(3).

[6]海登·怀特.形式的内容:叙事话语与历史再现[M].董立河,译.北京:文津出版社,2005.

[7]海登·怀特.后现代历史叙事学[M].陈永国,张万娟,译.北京:中国社会科学出版社,2003:2.

[8]陈墨.口述历史:人体个体记忆库与历史学[J].晋阳学刊,2013(5):104.

[9]LOWENTHALL. Literature,Popular Culture, and Society [M].Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1961:xvi.

[10]LOWENTHALL. An Unmastered Past: The Autobiographical Reflectionsof Leo Lowenthal [M]. Berkeley: University of California Press,1987:168.

[11]詹姆逊.政治无意识:作为社会象征行为的叙事[M].王逢振,陈永国,译.北京:中国社会科学出版社,1999:26.

[12]宋剑华.“红色经典”:艺术真实是怎样转变成历史真实的[J].社会科学辑刊,2011(4):207.

[13]罗广斌,杨益言.创作的过程学习的过程:略谈《红岩》的写作[N].中国青年报,1963-05-11(4).

[14]刘俐娜.疏离宏大叙事之后:中国近代史学史研究现状及思考[J].湖北社会科学,2015(1):110.

[15]让-弗朗索瓦·利奥塔尔.后现代状况:关于知识的报告[M].车槿山,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:2.

[16]单三娅,张继钢.祖国的歌者[N].光明日报,2009-09-18(12).

[17]张虹.时代话语与史诗性的深层互动:以大型音乐舞蹈史诗《东方红》与《复兴之路》为例[J].艺术广角,2020(2):97.

[18]许锐,张雪纯.舞之“情境”的共鸣:从舞剧《英雄儿女》看红色经典的重塑策略[J].艺术评论,2020(12):60.

[19]于平.第十二届中国舞蹈“荷花奖”舞剧评奖观摩随笔[J].当代舞蹈艺术研究,2020(4):18.

[20]胡亚敏.中西之间:批评的历程——胡亚敏自选集[M].武汉:华中师范大学出版社,2012:90.

[21]以赛亚·伯林.浪漫主义的根源[M].吕梁,洪丽娟,孙易,译.南京:译林出版社,2008.

[22]维克多·雨果.威廉·莎士比亚[M].丁世忠,译.北京:团结出版社,2001:267.

[23]W.J.T.米歇尔.图像何求?——形象的生命与爱[M].陈永国,高焓,译.北京:北京大学出版社,2018:2.

[24]苏珊·朗格.情感与形式[M].刘大基,傅志强,周发祥,译.北京:中国社会科学出版社,1986:200.

[25]黑格尔.美学:第2卷[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1996:10.

[26]何星亮.象征的类型[J].民族研究,2003(1):40.

[27]冯双白.赋崇高革命激情以艺术光芒:论中国艺术节开幕大戏《永不消逝的电波》的艺术成就[N].人民日报海外版,2019-05-16(12).

[28]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[29]苏珊·朗格.艺术问题[M].滕守尧,朱疆源,译.北京:中国社会科学出版社,1983:13-14.

[30]JOHNSONM. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason [M]. Chicago:The University of Chicago Press,1987:xiv.